아이티를 '봉'으로 삼은 클린턴 재단의 민낯

천사의 얼굴을 한 제국

이른바 거대 제국이 칼과 총으로만 겁박해 가면서 자신들의 배를 불릴까? 그렇게만 생각한다면 그것은 오산이다. 특히나 현대 사회는 이른바 문명화를 자랑해야만 하는 것이 필수인 바, 지금과 같은 시대에 칼과 총을 수단으로 피해국을 수탈하는 방식을 써먹으려 한다면 그것은 반드시 야만으로 간주될 것이 분명하다.

그렇다면, 현대의 제국은 어떤 식으로 그들의 배를 불리고 있는 것일까? 먼저, 흉포한 야만보다는 겉으로 보면 선량한 모습으로 교묘하게 피해국에 접근한다. 이른바 분식(粉飾)이다. 예를 들면 여러 형태의 원조나 지원 등의 형태를 통해 칼과 총이라는 포악한 모습과는 상반되게 접근한다. 그러나 그 뒤엔 간악한 흉계가 있다. 그것이 간악한 이유는 그러한 원조가 단순하게 인도적 지원으로 끝나지 않기 때문이다. 비유적으로 표현하면 제국은 약소국에 푼돈을 쥐여주고 그것의 수백 아니 수천 배를 도로 가져간다. 그것도 단 한두 번으로 끝나는 것이 아니다. 일단 이런 관계가 형성되면 피해국은 제국의 영원한 갈취의 대상이 되어 제국의 욕심을 채우는 화수분으로 전락한다.

다음으로 눈여겨 볼 특징은 이렇게 피해국에 빨대를 꽂아 자신들의 배를 불릴 때 반드시 피해국 내에서 조력자를 양성한다는 것이다. 이것은 일종의 '디바이드 앤드 룰'(분할통치)에 의거한 제국의 전략이다. 제국의 말을 잘 듣는 딸랑이에게 사탕 하나 던져 주고 제국의 앞잡이 노릇을 하게 하는 것이다. 그러면 피해국은 앞잡이 대 일반인으로 분열되어 제국에 합심해서 저항할 힘을 잃게 된다.

제국 또는 제국적 엘리트

그런데 현대의 제국을 단지 국가에만 국한해 생각해서는 결코 안 된다. 엄밀히 이야기하면, 이제는 국가보다는 소위 '제국질'을 통해서 자신의 탐욕을 극대화하길 염원하는 극소수 세력을 제국으로 보아야 한다. 그래서 필자는 작금의 제국을 '제국적 엘리트'(The imperial elite)라고 조심스럽게 명명해 보고 싶다.(이러한 이유 때문에, 그리고 필자와 같은 시각에서 어떤 이는 필자가 명명한 '제국적 엘리트'들이 활보하는 지금의 사회를 '엘리트 독식사회'라 칭하기도 한다. 여기서 엘리트란 모든 것을 독식하는 자들(winners take all)이란 의미다. 이에 대해선 <엘리트 독식사회> 참조) 이렇게 말하는 데에는 또 다른 이유가 있다. 제국질을 통해 가장 큰 이익을 편취하는 자들은 이미 언급한 극소수 엘리트다. 그들이 속한 국가는 이익을 전혀 같이 공유하지 못한다. 따라서 어떤 엘리트가 속한 국가의 대부분의 사람들은 제국질로 얻은 전리품 향유와 거리가 아주 멀다.

그러나 전리품을 수주하는 주체에는 제국적 엘리트 외에도 다른 존재들이 있다. 바로 그들 주위에 어슬렁거리며 콩고물로 사익을 채우는 하이에나 같은 족속들이다. 즉, 엘리트 사단(패거리)이다. 최근의 이런 하이에나들은 다국적이라는 특징이 있다(소속된 국적과 국경을 초월해 제국질에 동참한다는 의미에서 다국적이다). 시쳇말로, 이야기 하면 글로벌화되었다는 것이 과거와는 다르다. 물론 이런 하이에나들도 그들의 몸집이 불어나면 거물급 제국적 엘리트로 거듭날 수도 있다.

클린턴 재단: 제국적 엘리트의 전형

여기서는 소위 필자가 이름 붙인 '제국적 엘리트'의 단적인 예로 미국의 클린턴 전 대통령 일가를 거론하고자 한다. 그들 가족이 주축이 된 클린턴 재단(The Clinton Foundation)을 자세히 살펴보자. 이 재단은 미국에선 손에 꼽히는 매우 유명한 자선 단체 중 하나이다. 클린턴 재단의 홈페이지에 가보면 그 설립 취지가 다음과 같이 뚜렷이 천명되어 있다.

"클린턴 재단은 모든 이가 성공할 자격이 있고, 모든 이가 행동할 책임이 있으며, 모든 이가 함께 일할 때 우리 모두는 더 잘 해낼 수 있다는 단순한 신념에 기초해 설립되었다. 재단은 지난 20여 년 동안 갖은 난관을 극복해 오면서 미국과 전 세계의 모든 이들의 삶의 향상을 위해 애써왔다."

▲ 클린턴 재단 홈페이지.

클린턴 재단의 민낯

얼마나 훌륭해 보이는가?

그런데 2015년 1월, 뉴욕시의 클린턴재단 앞에서 아이티인들이 성난 목소리가 튀어나왔다. 그들이 내건 항의 시위의 슬로건은 빌 클린턴과 힐러리가 아이티인들에게 돌아와야 할 수십억 달러의 돈을 강탈했다는 것이었다. 이 시위가 있은 지 두 달 후 그들은 또다시 모여 클린턴 부부가 재단을 통해 사기, 배임 및 절도를 저질렀다고 맹비난했다. 겉으론 아이티를 돕는다고 하면서 자신들을 희생 삼아 배를 불렸다며 클린턴 재단의 이중성을 성토한 것이다.

이들은 2015년 5월 뉴욕시의 유명 식당 시프리아니 밖에 또 다시 모였다. 거기에는 당일 클린턴 전 대통령이 그간의 공적에 대한 상과 50만 달러의 기부금을 받으러 오기로 되어 있었다. 시위대는 클린턴을 향해, "클린턴! 아이티인들을 위해 쓰라고 한 돈들은 다 어디에 있는가?" "누구의 호주머니로 갔는가?"라는 푯말을 들고 시위했다. 그날 시위대 중 한 사람은 "우리는 아이티에서 저지른 클린턴 부부의 만행을 전 세계에 알려야 할 필요가 있다"고 소리쳤다.

아이티를 봉으로 삼은 클린턴 재단: 모금의 90%를 클린턴 패거리가 탈취

그렇다면 클린턴 부부는 과연 어떤 일을 행했기에 이렇게 아이티인들의 분노를 사게 되었을까? 사건은 2010년으로 거슬러 올라간다. 그해 1월 아이티엔 7.0의 강진이 덮쳤다. 이로 인해 아이티는 모든 것이 파괴되고 쑥대밭이 되었다. 빌 클린턴은 유엔 사무총장이 파견한 특사 자격으로, 힐러리는 국무장관으로 각기 아이티를 방문했고 아이티의 피해복구 지원과 재건을 약속했다. 그리고 미국을 포함해 세계 각지로부터 성금이 재단으로 답지했다. 그렇다면 아이티인들에게 했던 이들 부부의 약속은 지켜졌을까? 결론부터 말하자면 결코 아니다. 그래서 아이티인들의 분노가 하늘을 찌를 듯 높은 것이다.

아이티 정부의 경제개발국 국장이자 동시에 경제 및 사회지원펀드(Fonds d'assistance économique et social) 소장이었던 클라우스 에버윈(Klaus Eberwein)은 2010년 1월부터 2012년 6월까지 전 세계로부터 클린턴 재단에 답지한 기부금 총 90억 달러(약 11조 원) 중 단지 0.6%(3600만 달러: 약 440억 원)만이 아이티인을 직접적으로 돕는데 사용되었다고 폭로했다. 나머지는 어떻게 되었을까? 9.6%는 아이티 정부로, 나머지 89.9%인 54억 달러(6조6000억 원)는 아이티와는 아무 상관이 없는 전혀 엉뚱한 곳으로 흘러 들어갔다.

▲ 아이티지진 성금 사용처: 2010년 1월~2012년 6월. ⓒBBC News

그곳은 바로 클린턴 부부의 사단(친한 이들)이다. 그리고 그 돈의 일부는 클린턴 부부에게 도로 흘러 들어갔다. 그런데 클린턴 사단은 이미 진작부터 클린턴 부부에게 직접적으로 혹은 재단에 돈을 갖다 바친 사람들로 구성된다. 이들은 전 세계로부터 답지한 성금을 자신들의 사익추구, 즉 대박 사업의 수단과 자원으로 이용했다. 그리고 돈방석에 앉았다. 이것을 필자는 이미 2016년 9월 모 일간지 국제칼럼에 박근혜·최순실의 미르·K스포츠재단과 연결 지어 소개한 적이 있다. 여기선 그때 한정된 지면의 이유로 생략했던 대박 사업의 수혜자들의 이야기들을 좀 더 상세히 소개하겠다. 왜냐하면 이것이 바로 최근의 '제국적 엘리트'들이 자신들의 탐욕을 한없이 채우는 전형적인 방식의 일례이기 때문이다.

클린턴 사단 I: 워런 버핏과 방태풍 트레일러

먼저 워런 버핏(Warren Buffett)이다. 클린턴 재단은 이재민을 위해 제공될 임시 대피소 건설에 워런 버핏 소유의 클레이턴 홈스(Clayton Homes)를 선정했다. 이 선정은 원래 UN의 주관하에 공개 입찰하는 것이 원칙이었지만 클레이턴 홈스만이 입찰에 응했고 낙찰됐다. 클레이턴 홈스는 이재민에게 임시 대피소로 '방태풍 트레일러'(hurricane-proof trailers)를 만들어 주겠다고 호언장담했으나 실제로 이재민들에게 그 트레일러가 배달되었을 땐 그것은 또 하나의 재난이었을 뿐이다. 왜냐하면 그 트레일러는 구조적으로 매우 취약했을 뿐 아니라, 고농도의 포름알데히드로 제작된 벽에선 설상가상으로 단열재까지 흘러나왔기 때문이다. 또한 푹푹 찌는 듯한 실내 때문에 아이티인들은 그것을 외면했고, 결국 쓰레기가 되었다. 이와 같은 부실 임시 대피소 건설로 워런 버핏이 남긴 이득은 실로 엄청난 것이었다. 그리고 그것은 바로 그가 클린턴의 충실한 돈 줄이었다는 사실 때문에 가능했다.

클린턴 사단 II: 오소리오

다음으로 대박을 터트린 사업가는 클린턴재단의 또 다른 기부자 오소리오(Claudio Osorio)다. 그가 회장인 이노비다(InnoVida)는 이재민을 위한 주택 건설 명목으로 1000만 달러의 정부융자를 받는다. 그 보답으로 오소리오는 클린턴 부부의 오랜 지인들인 웨슬리 클락(Wesley Clark) 장군, 조나단 맨츠(Jonathan Mantz: 힐러리의 2008년 금고지기) 같은 이들을 이사진으로 앉힌다. 정부융자를 받으려면 까다로운 검증 절차 때문에 수년이 걸리는데 이노비다는 단 2주 만에 융자를 따냈다. 어떻게? 물론 클린턴 부부의 입김에 힘입어…. 정부 관계자에 따르면, 클린턴 전 대통령은 이노비다의 물류 및 지원요구를 파악하기 위해 회사와 직접 접촉했으며, 당시 오바마 행정부의 국무장관 힐러리도 이노비다의 지원을 위해 국무부 자원을 십분 활용했다. 더 가관인 것은 이노비다가 정부 융자를 따내기 위해 필수적으로 제출해야 할 감사보고서조차도 면제받았다는 것이다. 참으로 경천동지할 일이다. 무자격자가 무일푼으로 갖은 특혜를 받고 아이티에서의 대박 사업권을 따냈으니 말이다. 클린턴 일가와 관련 없는 이들에게 이런 일이 가능할까?

클린턴 사단 III: 브라질 패거리와 밀정 프레발

이런 일엔 미국 이외의 외국인도 빠질 수 없다. 클린턴 사단은 국경을 초월해 연대한다. 아! '연대'라는 말의 무색함이여. 브라질의 OAS와 인터아메리칸 개발은행(IDB)도 도로건설 명목으로 지원금을 받았다. 그런데 감사관, 마리엘라 앤티가(Mariela Antiga)에 따르면, 건설비는 필요 없는 곳까지 과도하게 상정되었고 하라는 도로 건설은 안 하고 아이티 전 대통령 프레발(Rene Preval)과 그 패거리인 몇몇 사람의 사유지에 건물을 지었다. 왜 그랬을까? 프레발은 아이티 내 클린턴의 조력자이고, OAS는 클린턴재단의 기부자다. 프레발은 아이티 전 대통령이라는 막중한 책임보다는 미국의 클린턴과 결탁해 사적 이익을 탐한 것이다. 아이티에서 돈 빼먹을 수 있는 정보란 정보는 이 자로부터 클린턴에게 넘어갔을 것은 매우 뻔한 일이다. 물론 자국민의 눈물일랑은 외면하면서…. 매국노 프레발! 그러나 클린턴에겐 충실한 개!

클린턴 사단 IV: 아일랜드 조력자, 오브라이언

다음은 디지셀(Digicel)이다. 디지셀은 아일랜드인 오브라이언(Denis O'Brien)의 사업체이다. 클린턴 부부는 국민 세금 수백만 달러까지 그에게 제공해 주며 아이티의 무선전화사업권을 허락한다. 오브라이언은 클린턴재단에 2010~11년 사이 500만 달러의 기부금을 냈을 뿐만 아니라 클린턴 전 대통령이 아일랜드에서 행한 세 차례의 강연료 60만 달러도 제공했다. 그런데 이 강연이 행해졌을 때는 바로 디지셀이 힐러리가 장관으로 있는 미 국무부로부터 아이티의 무선전화사업권 허가를 따내느냐 마느냐의 기로에 있던 매우 중요한 시점이었다. 주고받는 기막힌 사업 센스! 그의 기부금과 강연료 대납이 공짜일 리가 전혀 없다.

클린턴 사단 V: 힐러리 동생 휴 로담

여기에 클린턴의 친인척이 빠지면 서운한 게 당연지사. 힐러리의 동생 휴 로담(Hugh Rodham)은 아이티에서 50년 금광채굴권을 따냈다. 미국의 광산회사 VCS의 고문단에 이름을 올리고 나서인데, 정말로 이상한 것은 경력이라곤 전직 사립탐정과 교도관이 고작인 휴 로담이 무슨 자격으로 광산회사의 고문 자리를 꿰찼느냐는 것이다. 돈 냄새를 맡으면 수단과 방법을 가리지 않는, 자본에 눈이 먼 기업가가 이제 막 아이티의 재해를 기회 삼아 노다지로 삼으려 하는 힐러리의 동생을 찾아낸 것이다. 그러니 그에게 줄을 댈 수밖에. 클린턴의 친인척이 바로 '돈맥(脈)'임을 본능적으로 알아챈 것이다.

이를 두고 아이티의 양심적 국회의원들은 "빌 클린턴과 힐러리의 동생은 아이티 국민들과 이익을 공유할 사람들이 전혀 아니다"라며 분노했다. 또한 아이티 광산 대표자 사무엘 네스너(Samuel Nesner)는 "그들은(클린턴 일가와 그 조력자)들은 아이티 국민들을 착취하는 엘리트 집단의 일부분일 뿐"이라며 맹비난했다. 이상의 이야기는 힐러리를 오랫동안 추적해온 드소자(Dinesh D'Souza)의 <힐러리의 미국(Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party)>란 다큐멘터리에서 그 일부를 주로 발췌해 소개한 것이다. 드소자는 아이티 재건 사업권이 "클린턴 집안의 돈궤를 채우는 대가로 주어진 것"이라고 한마디로 요약한다. 아이티를 도와주라고 미국을 비롯해 전 세계에서 걷어 들인 돈은 클린턴 사단이 거의 다 빼 먹었으니 말이다. 아이티에는 일절 국물도 없이, 클린턴의 조력자(즉, 아이티의 전직 대통령 같은 매국노)들에게 약간의 콩고물 던져 주고 각종 이권을 챙겼으니 말이다. 그러한 이권에는 금광채굴권 같은 국부도 포함된다. 도움은커녕 강도질을 한 것이다. 한 마디로 고양이에게 생선을 맡긴 격이다.

내부고발자의 운명

그렇다면, 아이티재건 사업과 관련해 내부고발자로 용기를 냈던 두 사람은 어떻게 되었을까? 클라우스 에버윈은 아이티 상원윤리 및 반부패위원회에서 클린턴 재단과 관련된 증언을 1주 앞두고 미국 마이애미의 한 호텔에서 머리에 총을 맞고 사망했다. 물론 언론은 자살이라고 발표했다. 그러나 썩 개운하지는 않다.(짐짓 음모론 같아 보이겠지만, 클린턴 일가의 추문과 관련된 측근들 여러 명이 자살이나 사고사로 비명횡사 했다. 뭔가 쿰쿰한 냄새가 나는 것은 부인하기 어렵다) 감사관, 마리엘라 앤티가(Mariela Antiga)는 폭로 직후 IDB의 지시 하에 짐을 싸서 아이티를 떠났다. 내부고발자의 운명은 어딜 가나 똑같다. 죽든지 사라지든지.

자선이란 미명하에 펼쳐진 제국질로 신음하는 아이티

약소국 아이티는 이렇게 선량한 자선 재단의 탈을 쓴 제국에 의해 영원한 빨대로 전락해 버렸다. 제국적 엘리트들은 과거와는 상이한 모습으로 먹잇감에 접근하고, 그와 함께하는 하이에나와 조력자들은 국적을 초월해 탐욕의 배를 채우기 위해 전 세계를 배회하고 있다. 여기엔 그들 나름의 '기브 앤드 테이크'(주고받음)가 존재하고 그것을 통해 더 큰 이익을 먹잇감으로부터 강탈해 간다. 거기엔 어떠한 애국도 애향도 애민도 존재하지 않는다. 오직 "돈, 돈, 돈!", 즉 사적 이익의 추구만 있을 뿐이다. 이것이 바로 현대의 제국이, 제국적 엘리트들이 그들의 배를 불리는 방식이다. 그 모습을 천사의 모습으로 아이티에 접근한 클린턴 일가의 재단에서 고스란히 찾아볼 수 있다.

다음엔 우리에겐 숙명적 앙숙인 일본이 미국과 함께 우리에게 어떠한 제국질을 해댔는가에 대해 다뤄보겠다.

[참고]

- 김광기, "힐러리, 수상한 재단, 박근혜", 경향신문, 2016. 9. 25.

- 김광기, "저커버그 기부의 불편함", 경향신문, 2015. 12. 13.

- "US election 2016: What really happened with the Clintons in Haiti?", BBC News, Nov. 2, 2016.

- "An Award for Bill Clinton Came With $500,000 for His Foundation", New York Times, May 29, 2015.

- Giridharadas, Anand, Winners Take All: The Elite Charade of Changing the World(New York,NY: Alfred A. Knopf, 2018), 아난드 기리다라다스 (정인경 역), <엘리트독식사회: 세상을 바꾸겠다는 그들의 열망과 위선>(생각의 힘, 2019).

* 김광기 경북대 교수의 연재 '인사이드 아메리카'는 다른백년과 <프레시안>에 동시 게재됩니다.

기울어진 운동장: 미국 대학입시 I

분명, 쥐구멍에도 볕 들 날이 있다. 수학 전공자는 원래 미국에서 크게 주목을 받지 못했다. 번듯한 취직은커녕 우리나라처럼 수학 과외라도 해서 먹고살 수 있는 나라도 아니니 더더군다나 그러했다. 그러나 지금 수학 전공자가 때아닌 특수다. 왜냐하면 고액 연봉을 주는 월가에서 수학 전공자들을 대거 빨아들이고 있기 때문이다(Wilmott and Orrell의 <머니 포뮬러(The Money Formula)>(국내 미번역) 참조). 그 대표적 예를 보자. 르네상스 테크놀로지(Renaissance Technologies)라는 헤지 펀드 회사가 있다. 그 회사의 대표는 사이먼스(James Simons)로 유명한 수학자인데, 그는 또한 세계에서 가장 부자인 수학자로도 알려져 있다. 순자산은 무려 100억 달러(약 12조 원). 200여 명의 사원 중 약 3분의 1이 박사학위 소지자이다. 그런데 전공은 재무·금융에서가 아닌 수학·통계학·물리학 학위다. 그래서 그 회사를 일컬어 "세계 최강의 물리학·수학과"라고도 한다. 이 회사 이외에도 지금 월가에는 약 1000여 명의 수학자들이 맹활약을 하고 있다.

그렇다면 수학자들이 헤지 펀드와 월가에서 왜 이토록 각광을 받고 있는 것일까? 그들이 복잡한 알고리듬(연산)을 통해 상품을 개발하여 높은 수익을 내고 있기 때문이다. 그 대표적인 것이 바로 월가의 파생금융상품(financial derivatives)이다. 수학으로 보통의 사람들은 이해할 수 없는 상품을 만들어내고 세상의 모든 돈을 진공청소기처럼 파생상품으로 빨아들이고 있는 것이다. "고수익 올려주마! 자세히 알려고도 하지 말고 닥치고 투자!" 그들을 고용한 월가의 슬로건이다.

▲ 세계 최고의 부자 수학자, 제임스 사이먼스. ⓒ위키백과

수학자가 개발한 대량살상 무기: 불투명성의 화신 파생금융상품

그러나 이들의 혁혁한 공(?)으로 미증유의 부동산 거품이 일어났고, 그 결과 2008년 금융위기가 터졌다. 그리고 미국은 물론, 전 세계가 그 충격의 여파에서 아직도 헤어 나오지 못하고 있다. 그래서 유명한 헤지 펀드 디이 쇼(D.E. Shaw)에서 분석가로 일했던 하버드대 수학박사 출신의 오닐(Cathy O’neil)같은 이는 금융위기 발발에 치명적으로 일조한 수학을 가리켜 '대량살상 수학무기'(weapons of math destruction: 이 말은 '대량살상 무기' weapons of mass destruction에서 따왔다)라 부르며 자신의 과오를 깊이 반성하고 있다.

파생금융상품에서 수학자들이 만든 공식의 요지는 무엇일까? 고수익은 당연히 고위험을 동반한다. 그런데 그들이 복잡한 수식을 통해 개발한 파생금융상품은 구매자로 하여금 고위험의 가능성을 간과하고 안전 상품으로 보이게 교묘히 속인다. 예를 들면, 불량채권과 우량채권을 섞는 식이다. 그러면 위험이 없는 것처럼 위장된다. 월가는 훤히 아는데 대중은 모르는 불투명성. 그 와중 월가의 판매자는 수수료를 챙기고 돈방석에 앉는다. 그리고 거품이 꺼지면 고위험의 폐해는 고스란히 구매자와 일반 시민이 떠안는다. 왜냐하면 거품이 꺼질 때 판매자가 망하면 미국이 망한다는 협박으로 구제금융을 받아내고 구제금융은 결국 그 판에 끼어들지 않은 순진무구한 시민들의 호주머니에서 나와야 하기 때문이다.

거품이 일게 할 때 "눈 가리고 아웅 하는" 전략, 그게 바로 불투명성 전략이다. 탐욕에 눈먼 자들이 취하는 전략 중 하나가 바로 그것이다. 그들은 늘 경쟁과 시장의 투명성을 입에 달고 산다. 그러나 그들이 말하는 경쟁은 자신들만 모든 열매를 독식할 수 있는 기울어진 운동장 내에서의 특혜를 말한다. 또한 그들이 내세우는 투명성은 실은 자신들한테만 투명하고 타인(대중)들은 도저히 이해할 수 없는 불투명성을 의미한다. 불투명성 전략이 일단 채택되면 게임은 해 보나마나. 서민은 백전백패, 탐욕에 절은 극소수는 승승장구! 이 때문에 샌더스(Bernie Sanders)는 월가의 사업 비법이 사기로 시작해서 사기로 끝난다고 일갈했던 것이다. 확실히, 제국질에 이력이 난 이들이 택하는 방법 중 하나가 바로 이 불투명성의 전략이다.

제국질의 수단으로 전락된 불투명한 미국의 대입시스템

이 불투명성 전략이 단지 월가에만 통용될까? 결코 아니다. 왜냐하면 탐욕에 눈먼 제국은 사회 요소요소에서 발군의 힘을 발휘하기 때문이다. 그 중 여기서 눈여겨볼 것이 하나 있다. 월가가 불투명성 전략으로 승승장구하며 미국의 인재들을 월가로 빨아들이면서, 거기에 입성하고 싶어 안달하는 젊은이들과 부모들이 악용한 것이 바로 미국의 불투명한 입시시스템이다.

미국은 표준시험 점수로만 대학에 들어가지 않는다. 소위 다면적 평가를 한다는 것인데, 그런 면에서 매우 불투명하다. 쉽게 말해 왜 대학에 붙었는지 혹은 떨어졌는지 당사자는 그 분명한 이유를 모른다. 그런데 위에서 언급한 성공에 눈이 먼 학생과 학부모들이 어찌 보면 이상적 시스템으로 보이는 대입 시스템을 지금 난장판으로 만들고 있다. 갖은 탈법, 위법, 편법을 동원해서. 그 결과 미국이 과거에는 볼 수 없었던 학벌사회로 변모하고 있다. 학벌사회로의 변모는 월가에서 소위 아이비리그를 포함한 명문대 출신을 뽑아간다는 것을 알고 나서 더 팽배해진 현상이다. 월가는 이제 입성하기만 하면 일반 직장에서는 상상할 수도 없는 돈 방석에 앉을 확률이 높은 곳으로 인식되어 선망의 대상이 되고 있다.

일률적 잣대(즉, 시험 하나로)로 줄 세워 신입생을 뽑지 않는다는 미국의 대입시스템(즉, 수시로 불리는)이 돈 많고 권세가 있는 부모들을 둔 자식들이 과거보다 더 수월하게 소위 명문대학에 갈 수 있는 수단으로 악용된다는 것은 어찌 보면 매우 당연한 수순이다. 생각해 보라. 입학사정관을 통한 정성적 평가란 코에 걸면 코걸이, 귀에 걸면 귀걸이식의 불투명성을 전제로 하고 있기 때문이다. 학벌사회로의 변모는 미국이란 특수한 상황(땅덩어리의 넓음, 교육과정의 비표준화, 그리고 낮은 대학진학률 등) 때문에 애초에 그런대로 문제없이 굴러가는 듯 보이던 기존의 대입제도를 확실히 변질시켰다. 가진 자와 권세 있는 자들의 탐욕이 공정해야 할 대입시에 제국질을 가미해버렸기 때문이다. 이런 제국질은 이상적인 제도조차 제국에 일조하는 썩은 냄새가 진동하는 시궁창으로 만들어 버린다. 왜냐하면 불투명성을 투명하게 해주는 것은 바로 돈이며, 그 돈을 통해 갖은 정보와 기회가 가진 자들에게만 유통되고 돌아가기 때문이다. 결국 있는 자들에게만 대입시의 불투명성이 투명성으로 바뀐다. 본격적인 이야기는 다음 회에 하기로 하고 여기서는 다음 이야기 하나를 소개한다.

504 플랜

'504 플랜'이라는 것이 있다. 1973년의 재활법 제 504조에서 이름을 딴 이것은 신체적 혹은 정신적 한계(substantially limits)를 지닌 학생들을 위해 제정됐다. 즉, 학습장애자들을 위한 제도이다. 여기에 선정되면 교실의 맨 앞자리라든가 시험을 볼 때 아무런 방해를 받지 않도록 개인 공간을 제공받는다. 또 내신뿐 아니라 수능(SAT나 ACT)에서 더 많은 초과 시간이 허용된다. 이 얼마나 이상적인가? 소위 정상인들과의 경쟁에서 약자에게 편의 제공 및 특혜를 줌으로써 십중팔구 벌어질 수 있는 격차를 감소 시켜 주는 것을 목적으로 하고 있으니 말이다.

그러나 이런 이상적인 제도를 이른바 제국이 가증스럽게 가로채고 있다. 어떻게? 먼저, 이런 플랜이 있다는 정보를 일반 서민의 부모를 둔 학생들은 접하기가 매우 어렵다. 이런 정보의 빠꼼이들은 고액의 수업료를 내는 사립학교, 과외교사, 입시컨설턴트 등이다. 그들은 서민들이 접근 불가능한 존재들이다. 둘째, 설사 공립학교에서 이런 정보를 들었다 해도 ‘504 학생’으로 되기 위해서는 ‘주의력 결핍 과잉 행동 장애’(ADHD) 같은 학습장애 판정을 정신과 의사에게 받아야 하는데 거의 대부분의 학생들이 이런 진료를 받을 돈이 없다. 그 돈은 7천~1만 달러(약 8백만 원~1천 2백만 원)가 들어간다. 독자들은 현재 미국에서 위급한 일이 있을 때 쓸 돈 50만 원을 마련하지 못하는 사람들이 미국 성인의 거의 절반에 가깝다는 사실만 상기하길 바란다. 이런 마당에 무슨 사립학교며, 과외며, 입시컨설팅이며, 정신과 의사를 찾아갈 수 있겠는가? 그 틈을 누군가가 파고 들어가 분탕질을 치고 있는 것이다.

돈으로 따낸 학습장애판정

그럼 과연 누가 '504 학생'이 되는가? 2015년~2016년 한 해 동안 미국 전체 1만1000개 공립 고등학교를 전수 조사한 결과 그 수치는 예상 그대로다. 즉 제국질이 '504 학생'이 되는데도 매우 유효하다. 부유층이 거주하는 학군의 고등학교에서 많은 수의 학생이 선정되는 것으로 나타났다.

▲ 학군별 미국 공립 고등학교에서의 '504 학생' 선정 분포. <뉴욕타임스> 갈무리.

인구조사소득 데이터에 의해 측정된 상위 1%의 가장 부유한 학군의 고등학교에서 ‘504 학생’은 5.8%이다. 전국 평균 2.7%의 두 배가 넘는 수치다. 소득 60% 아래로는 전국 평균값에도 턱없이 모자란다. 일부 부유한 학군의 고등학교에서의 비율은 18%에 이르기도 한다. 코네티컷주 웨스턴(Weston)의 중간 가계소득은 22만 달러(약 2억6400만 원)인데 여기가 18%에 달한다. 거기서 30분 떨어진 댄버리(Danbury)란 학군보다 8배 높다. 이처럼 공립학교마저도 부유한 지역과 빈곤한 지역의 차이가 극심한 미국이란 점을 감안해 보면, 그 보다 부모의 사회경제적 지위가 높은 부모를 둔 학생들이 다니는 사립학교와 특목고 그리고 전국에서 학생을 유치하는 자사고에서 어떠한 일이 벌어질지가 충분히 그려질 것이다. 아쉽게도 이것들의 통계치는 알려진 바가 없다. 개 중 진짜도 있겠지만 대개는 돈 주고 산 거짓 학습장애 판정서이다.

뉴욕타임스는 캘리포니아 고등학교의 한 진로 교사의 한탄을 소개했다. "돈 1만 달러로 당신이 원하는 그것을 가질 수 있는 게 지금 입시다. 완전 개판, 엉망진창이다." 이런 틈을 타 돈 있는 자들은 남들보다 앞서 나가고 이른바 소위 명문대로 진격한다. 그리고 학벌사회로 급격히 변모되고 있는 이때 그 학벌로 월가를 포함해 좋은 직장으로 입성할 길이 활짝 열린다. 남들보다 내신 및 수능에서 시간을 더 갖고 시험을 치른다면 높은 성적을 얻는 것은 자명한 이치. 돈 주고 산 것이 어디 수능 시험 초과 시간뿐이랴. 어쨌든 이 와중 정작 학습장애를 진짜로 갖고 있지만 돈이 없는 서민층 학생들은 이 제도의 수혜를 전혀 입지 못한다. 제국질에 능한 이들은 정상 학생은 물론 이들 학습장애자들의 것까지 탈취해 경쟁에서 앞서 나아간다. 그리고 그들의 수는 계속해서 늘어나고 있는 추세다. 물론 관련 제도 적용기준이 과거에 비해 엄격해지긴 했으나 그러면 그럴수록 그것을 뚫고 나갈 여력은 소위 제국들에게 더 많다. 따라서 역설적이게도 앞으로도 이들의 선정 수치는 계속해서 늘어날 것이 뻔하다.

이상적 제도마저 자신들의 탐욕을 위해 철저하게 이용하는 그 치밀함! 그러니 이들을 제국이라 일컫지 않을 수 없다. 비록 그들이 앞서 다룬 클린턴과 같은 제국적 엘리트의 반열에는 미치지 못한다 할지라도 충분히 제국질에 이력이 난 이들로 보이기 때문이다. 그래서 리브스(Richard Reeves)같은 이는 미국의 상위 20%를 "야망 축적자"(Dream Hoarders)라고 부르며 그들이 나머지 서민들의 꿈과 기회까지 박탈해 자신들의 탐욕을 채우는데 매진하고 있음을 신랄하게 비판하고 있는 것이다(Reeves, Dream Hoarders, 2017 참조). 그는 이들 상위계층의 이런 행태를 "기회축적질"(opportunity hoarding)이라고 부른다. 그것을 나는 제국질이라 부른다.

단언컨대 이 시대 걸신들린 탐욕주의자들은 모두 제국이다. 월가란 제국이 불투명성을 십분 활용해 그들의 배를 잔뜩 불린 결과는 미국사회의 극심한 양극화다. 그리고 그것은 교육에서도 그대로 재현되고 있다. 대입시의 불투명 속에서 가진 자들이 득세한 결과 양극화는 심화되고 있다. 부와 지위의 대물림을 통해.

다음은 학벌주의로 질주하는 미국사회에서 벌어지는 입시와 관련된 각종 탈법, 편법, 위법의 요지경과 그것들을 우리나라 수시와 관련지어 다루어 보겠다.

입시컨설턴트 혹은 브로커, 싱어가 쏘아 올린 신호탄

가진 자들의 돈놀이, 분탕질로 변질된 미국의 대학 입시에 대해 더 살펴보기로 하자. 지난 12일 자 '기울어진 운동장: 미국 대학입시 I'에 소개했던 '504 플랜'이 정작 보통의 미국 일반 시민들에게 본격적으로 널리 알려지게 된 것은 입시컨설턴트이자 브로커인 윌리엄 싱어(William Singer) 때문이다. 그는 지난 3월 미국을 발칵 뒤집어 놓았던 역사상 최대의 대입 부정 사태의 주범이다. 싱어는 고객 중 하나인 코네티컷주의 한 변호사에게 로스앤젤레스의 정신과 의사 한 명을 콕 찍어주며 딸을 보내 '504 플랜'을 위한 진단을 받으라고 했다. 물론 학습장애 진단받는 동안은 딸이 "멍청하게" 보여야 한다는 말과 함께. 그렇게 해서 학습장애 판정을 받은 변호사 딸은 수능 시험을 별도의 공간에서 추가시간을 갖고 치렀을 뿐만 아니라 싱어가 고용한 시험 감독관이 틀린 답안지를 즉각적으로 수정해주었다. 연방수사국(FBI)이 공개한 녹취에 따르면, 싱어는 발각을 우려한 의뢰인에게 "모든 부유층이 다 그렇게 진단서를 사고 있다"며, "입시 판 자체가 기울어진 운동장"이니 걱정할 것 없다며 안심시켰다.

▲ 미국 최대 입시 부정 사태의 주범 윌리엄 싱어. ⓒ게티이미지

싱어, 가진 자들에게 '옆문'을 열어주다

그러나 이건(504 플랜) 약과다. 소위 일류대학의 체육코치를 매수해, 축구의 '축'자도 모르는 여학생을 축구 특기자로 예일대학에 들여보내는데 부모가 싱어에게 지불한 돈은 무려 120만 달러(약 14억 원)이다. 그깟 예일대가 뭐라고. 코치에게 돌아간 뇌물은 40만 달러(약 5억 원). 이를 포함해 FBI가 발표한 수사 결과에 따르면, 싱어가 일류대 체육 코치, 입학사정관을 동원해 유명 연예인과 변호사, 기업 대표 등 부유층을 상대로 벌인 입시 부정에 기소된 사람은 50여 명, 뇌물액은 총 2500만 달러(약 298억 원)이다. 입시 부정이란 부정은 총망라했다. 예를 들어, 하버드대 출신의 학원 강사가 수능을 대리로 치게 하거나 시험 감독관이 답안지를 바꿔치기하게 함으로써 높은 성적을 얻는데 7만5000 달러(9000만 원)를 받았다. 증빙자료 서류 위조는 애교다. 그러나 이번에 기소된 것은 싱어가 벌인 입시 부정의 빙산의 일각일 뿐이다. 왜냐하면 2011년부터 2018년까지 761건의 부정 입학을 저질렀다고 싱어가 시인했기 때문이다. 의뢰자들에게 많게는 650만 달러(약 78억 원)까지 받아 확실하게 일류대학에 꽂아 넣었다. 실로 제국(가진 자)들의 '돈지랄'로 썩은 내가 진동하는 미국 대학 입시다. FBI의 조사과정에서 싱어가 한 말이 난장판이 된 미국의 입시 운동장의 실태를 완벽하게 드러낸다.

"자기의 실력으로 대학에 들어가는 것을 굳이 '앞문'(front door)으로 들어가는 것이라 한다면, 일반고보다 더 나은 학교 출신이기에, 그리고 기부금을 통해 들어가는 것은 '뒷문(뒷구멍)'(back door) 입학이라 할 수 있다. 그러나 뒷구멍도 입학을 확실하게 보장해 주지는 못한다. 확실한 입학을 보장받길 원하는 사람들이 혹할 수밖에 없었던 것이 바로 내가 새로 뚫은 '옆문'(side door)이다."(<뉴욕타임스> 3월 12일 자 'William Singer, the Man in the Middle of the College Bribery Scandal' 중)

뒷구멍: 자사고

겉으로 보이는 것과 실체가 괴리가 있는 것을 우리는 흔히 본다. '안전제일'을 써 붙인 공사장엔 안전이 없다. 보스턴 북쪽으로 약 40킬로미터 떨어진 앤도버란 곳에 필립스 아카데미(Philips Academy Andover)라는 자사고가 있다. "우리는 학생의 성취, 능력, 인성, 그리고 잠재적 가능성을 보고 학생을 뽑는다. 그래서 들어온 학생들은 우리가 끝까지 보살필 것을 보장한다." 학교 홈페이지에 떡 하니 박아놓은 슬로건이다. 나아가 이들은 요즘 누구 때문에 유명해진 '블라인드'라는 단어가 들어간 "need-blind admission", 입학 정책을 쓴다고 홈페이지 첫 화면에 대문짝만하게 공지해 놓고 있다. 그것은 "장학금이 필요하단(need) 사람도 마다하지 않겠다(blind)"는, 즉 부모의 재력과는 상관없이 신입생을 뽑겠다는 것을 가리킨다.

과연 그럴까? 이 학교 등록금이 얼마인지 알면 그 답이 나온다. 기숙학생의 경우 연 5만7800 달러(약 7000만 원), 아닌 경우가 4만4800달러(약 5400만 원)이다. 재학생 중 47%가 장학금으로 보조를 받는다지만 등록금이 비싼 사립대학에 버금가는 이런 명문 자사고는 일반 서민들에겐 그야말로 언감생심이다. 한 학급에 고작 13명, 400여 개의 각종 프로그램을 돌리는 이 학교에 약 1100명이 재학 중이다. 졸업생 중에는 부시(Bush) 부자(父子) 대통령 등과 같은 명사가 수두룩하다. 그런데 등록금 비싼 이 학교에 왜 부자들이 몰리는 것일까? 그것은 바로 거기에 가야 그들 자식들에게 좋은 일이 생기기 때문이다. 싱어가 말한 '뒷구멍'이다. 그리고 그 역사는 매우 길다.

▲ 미국의 유명 자사고, 필립스 아카데미 앤도버 교정 전경. 홈페이지 갈무리.

WASP 패권

미국의 고등학교는 대입을 위한 준비기관, 일종의 입시학원으로 전락하지 않는 품격을 가지고 있었다. 말하자면 고등학교가 대학의 전 단계로 간주되지 않는 그 나름의 독립된 교육기관으로 인식되어왔다. 학벌사회가 아니었으니 가능했던 것이다. 그러나 소수의 상류층(제국)은 서민이야 그러든 말든, 뭔가 우월한 존재로 자신의 존재감을 드러내고 싶어 했다. 그 구미를 맞추어 준 것이 바로 미국 동부의 명문 사립대학들이다. 일명 아이비리그 학교가 그것들이다. 그리고 그 학교들에 신입생을 대거 공급해 준 곳이 바로 앞서 언급된 필립스 아카데미와 같은 자사고이다. 이들은 아이비리그처럼 '8개 학교 연합'(Eight Schools Association)을 결성해 여전히 아이비리그 절대 공급처(feeder schools)로 승승장구하고 있다.

그런데 이들 학교는 '대입준비기관(프렙스쿨)'(college-preparatory)을 표방했다. 즉, 일반 고등학교와는 달리 대학을 보내기 위해 더 나은 수월성 교육을 한다는 것이다. 아이비리그 중 특히 '빅3'라 불리는 하버드·예일·프린스턴 대학은 이들 학교에서 대거 학생들을 뽑았다. 1930년대에는 예일대의 신입생 3분의 1이 이 8개교 출신들이었다. 그 결과는? 'WASP 패권(ascendancy)'이다. 백인(White), 영국계(Anglo Saxon), 개신교(Protestant) 출신의 상류층의 패권이다. 말하자면 당시의 미국의 제국들을 위해 만들어 놓은 것이 아이비리그이고, 거기에 대거 WASP 출신의 상류층을 입학시키기 위한 합법을 가장한 대입 시스템이 바로 자립형사립고등학교(자립고)다. 수월성 교육이란 미명하에, 그러나 속내는 가진 자들이 패권을 영속시키기 위해 만들고 이용한 것이 바로 자사고인 것이다.

시간이 지나 이제는 이미지 세탁을 위해 백인 이외의 사람들도 간간이 받아들이곤 있으나, 여전히 이런 유명 자사고는 제국질을 위한 중요한 수단으로 작용하고 있음은 물론이다. 이제 WASP보다는 가진 자들로 방점이 옮겨갔을 뿐이다. 더군다나 미국이 유례가 없는 학벌사회로 향하고 있는 이때, 이들 유명 자사고에 대한 영향력과 수요는 날로 급증하고 있다. 그래서 이것을 흉내 낸 프렙스쿨들이 우후죽순 전국적으로 성업 중이다.

심지어 일류대학을 가기 위해서는 입시컨설턴트 자문은 필수, 게다가 자사고를 가야 한다는 팁을 공공연히 언급하는 정도가 되었으니 학벌사회로의 변모가 얼마나 진척되었는지 충분히 가늠할 수 있다.

'자식 사랑'이란 이름의 불(편)법, 그리고 부와 지위의 대물림: 입시의 구멍투성이 불투명성

다시 말하지만, 싱어가 말한 옆문과 뒷구멍은 과연 누가 누릴 수 있는가? 가진 자들이다. 일반 서민들의 삶과는 괴리된 부를 갖고 있는 자들이다. 미국의 대학 입시는 애초부터 이들을 위해 만들어져 기울어진 상태에서 시작됐고, 그 기울기는 시간이 가면 갈수록 더욱더 가팔라지고 있다. 가끔 구색을 갖추기 위해 저 밑바닥에서 몇 명을 끼워줄 뿐. 극소수의 가진 자들만이 저런 뒷구멍을 통해 슬쩍 입학했던 것이지만, 이제는 웬만한 살만한 자들이라면 너도나도 이런 '제국질'(뒷구멍과 심지어는 옆문까지 이용한)에 가담하려 드는 것이 현재의 미국이다.(이에 대해서는 이미 필자가 2009년에 각종 입시 부정이 난무한 것에 대해 상세히 보고 한 적이 있다. <우리가 아는 미국은 없다>(동아시아 펴냄) 참조)그리고 이 모든 게 표준 시험 하나로 측정하지 않는 불투명한 입시 때문이다. 입학사정관에 의한 정성평가의 구멍, 그 틈새를 갖고 벌어지는 만화경이다. 그 최대 수혜자는 가진 자들이며, 수혜에서 빗겨 난 이들은 '빽(?)'도 없고 돈도 없는 자들이다. 그러면 이것이 한 세대로 끝나는가? 결코 아니다. 그 구멍 난 입시는 세대를 이어서 봉사한다. 그 결과 교육을 통한 계층의 이동, 즉 사회이동은 불가능한 사회가 된다. 세습사회의 출현이다.(이에 대해서는 후에 논의할 기회가 있을 것이다)

<SKY캐슬>, 드라마는 감상하면서 분노하지 않는…

위에서 보듯 미국의 입시는 애초부터 구멍을 용인하는 데서 시작했다. 그러나 우리나라는 아니다. 입시에 있어 단 1건의 부정 사례도 나오면 안 되는 형편과 구조다. 그런 면에서 공정했다. 그러나 우리나라도 어느 시점부터 구멍이 숭숭 뚫리기 시작했고, 이제는 정시를 빼고서는 왜 내가 대학에 붙고 떨어졌는지를 모르는 상황이 되어버렸다. 국적 불명의 입시컨설턴트와 입학사정관이 새 직종으로 떠오르고, 논술이네 자소서네 경시네 봉사네 독서이력이네 추천서네(대부분이 거짓투성이다), 아이들이 학과 공부도 따라가기 힘든데 이런 일로 동분서주하게 만들었다(그러니 거짓투성이다). 그리고 그것들을 위해 스펙을 쌓아야 하는 '스펙 공화국'이 되어버렸다.

그러나 착각하지 마시라. 아무나 그런 구멍을 이용할 수는 없는 것. 감히 어느 안전이라고 없는 것들이 고개를 내밀 수 있는가? 구멍을 이용해 소위 일류대에 자식을 집어넣을 수 있는 자들은 고액의 컨설턴트를 고용하고 범접할 수 없는 스펙(고도의 마사지를 통해 만들어진 거짓)을 만들어 줄 수 있는 부와 지위를 가진 자들일 가능성이 높다. '돈도 근본도 없는 것들은 그저 일반고나 다녀라. 우리는 우리의 길을 갈 테니 너희는 너희 길을 가라. 세상이 원래 그런 것!' 상류층의 속내다. 그러나 곰곰이 생각해 보라. 과장해 말하면 온 나라가 대학가기 위해 혈안이 된 우리나라에서 프렙스쿨이 아닌 곳이 특성화고 빼고 어디 있었는가? 그런데 어디서 난데없이 수월성 교육이란 미명하에 특목고와 자사고가 튀어나왔는가? 학력고사 하나면 깔끔하게 해결되던 대입이 어쩌다 수시 등으로 불투명하게 변질되었는가? 이런 의문이 들면 당연히 분노가 일어나야 할 터.

교육부 관리와 얼치기 교육학자들의 짬짜미: 현실을 이기는 이상은 없다

온갖 거짓투성이로 범벅된 수시를 도입하고 기존의 프렙스쿨에 옥상옥 격인 또 다른 프렙스쿨 자사고와 특목고를 올린 것은 교육부 관리와 교육학자들이다. 그들은 획일화된 표준점수로만 선발하는 것이 옳지 않다는 이상론에 빠져 눈을 돌린 곳이 미국의 시스템이다. 그러나 그 이상이 과연 이상적인가? 제국들의 현실적 이기심과 탐욕을 이상이 이길 방법은 없다.

우리도 마찬가지. 이상으로 미국의 시스템을 도입한 결과 승리는 결국 가진 자와 명망가들의 몫. 그들이 강력한 그들만의 연줄과 부를 갖고 미국의 제국들과 똑같은 일을 벌이고 있다. 요약하면 입시의 불투명성 가운데 승자는 사교육 시장, 특목고와 자사고, 그것을 십분 활용할 수 있는 가진 자들이다(대부분의 교육부 관리와 교육학자들은 여기에 속한다). 소위 일류대가 자사고와 특목고에서 대거 선발을 하고 있기 때문이다. 패자는 이미 정해져 있었다. 그런 가운데서도 일류대학에 발 들여놓기 위해 갖은 애를 쓰는 애처로움이란…. 어떨 땐 척박한 일반고에서조차 일류대에 한두 명 보내기 위해 저지르는 반교육적 불법이 스스럼없이 자행되는 이 처절함. 교육 현장에 더 이상 교육이 없는 가증스러움!

아이들은 모르모트가 아니다!: 공정과 정의를 위해서라면 차라리 차악을 택해야

이런 입시 시스템이 존재하는 이상 그것을 충분히 이용할 처지에 있는 자가 그것을 활용하지 않는다면 바보로 취급받는 이 부조리함을 언제까지 방치할 것인가? 그러나 우리가 반드시 기억할 것은 우리의 아이들은 그 알량한 지식을 갖고 자신들에게 유리한 방향으로 판을 짜버리려는(겉으론 이상에 맞추었다고 하지만, 세상에 대한 탐욕에 절어 자행한) 교육부 관리와 교육학자들의 모르모트가 아니라는 점이다. 그래서 감히 제안한다. 1980년대 치르던 학력고사 체제로 돌아가야 한다. 횟수가 문제라면 학력고사를 여러 번 치르게 하면 된다. 그러나 최종 도달해야 할 목표는 아예 무시험으로 학생들을 선발하는 것이다. 그러나 그것이 현재 너무나 이상적이라면 일단은 학력고사로 돌아가자는 것이다. 공정과 정의를 위해 차라리 차악을 채택하자. 모든 특목고, 자사고는 폐지해야 한다. 옥상옥은 허락하지 말자. 서열화된 대학구조를 획기적으로 바꾸자. 그러려면 기득권을 내려놓아야 한다. 방법은 딱 하나. 법인화된 서울대학을 다시 국립으로 전환시키고,(굳이 그런 절차 안 밟아도 된다. 형식만 법인이지 정부 지원은 그대로이니) 지방의 국립대학과 통합해 운영하고 동일 졸업장 주면 된다. 이를테면 전부 서울대 졸업장 주면 된다. 그렇다면 유명 사립대가 서울대 자리로 간다고? 천만의 말씀, 그것들도 무늬만 사립대학이지 엄청난 정부지원금 받는다. 그것을 끊어 버린다면 사립대도 통합 대열에 합류할 수밖에 없다.

어차피 나이 들면 때가 묻고 더러워지기 십상이다. 그러나 인생에서 한창일 나이 10~20대에 물불 안 가리며 이상을 추구할 기회를 청소년들에게 주어야 한다. 그리고 그 추구엔 정의라는 개념도 포함시켜 줘야 한다. 어차피 공정과 정의는 이 타락한 속세에서는 완전히 실현하기가 불가능하다. 그러나 그런 개념조차 품지 못한 다는 것은 얼마나 서글픈 일인가. 그런데 우리는 지금 우리의 자녀들에게 그것을 빼앗는 것은 아닌가? 작금의 벌어지는 입시와 관련된 만화경을 보며 교육을 이 지경으로 만든 기성세대는 반성하고 반성해야 한다. 공정과 정의에 도달 못 한다고 해서 결코 포기할 수는 없다. 더더군다나 공정과 정의를 밥 먹듯 주창했던 이들이라면 더더욱 그러하다.

미국의 도시들이 사라지고 있다Ⅰ

도시가 사라지고 있다

미국의 도시들이 사라지고 있다. 이렇게 말하면 대번에 '헛소리하지 말라'는 이야기가 터져 나올 것이다. 지금도 물론 '전 세계에서 비행기가 미국의 도시를 향해 뜨고 있고 건물들이 멀쩡히 건재하며 수많은 사람들이 오고 가고 있는데 무슨 소리냐'며. 그러나 마천루 빌딩과 사람만 있다고 그게 정말 도시일까? 여기선 적어도 사람이 살 수 있는 전통적 의미의 도시를 말한다.

기능성과 효율성에 기반한 쾌적한 주거 환경, 양질의 그리고 다수의 일자리, 문화적 풍요 등이 시골로부터 많은 사람들을 쭉쭉 끌어들이는 도시의 매력이다. 그것이 바로 전통적인 의미에서의 도시의 현대성이다. 물론 필자가 여기서 거론한 것은 이른바 현대 도시의 좋은 측면들만 과도하게 부각시켰다는 것은 부인할 수 없다. 현대 도시가 눈살을 찌푸리게 하는 측면들도 분명 갖고 있기에 그렇다. 이를테면 끈끈한 정에 기초한 인간미의 상실(흔히 비정함으로 묘사된다)과 옆집에 누가 사는지조차 모르는 과도한 익명성이 그것들이다. 그런데 흥미로운 점은 위에서 언급한 전통적 도시의 좋은 측면은 물론 나쁜 측면조차도 모두 사람들을 현대 도시로 꼬여 들게 했다는 사실이다. 현대 과학 문명의 기술과 문화를 동경하는 사람들, 그리고 이웃의 눈과 과도한 간섭으로 벗어나고 싶어 안달하는 사람들에겐 현대 도시가 갖는 익명성과 비정함이 나쁜 것이라기보다는 오히려 혜택으로 받아들일 공산이 크기 때문이다.

그러나 지금 미국에서 그런 전통(전형)적 의미의 현대적 도시가 사라지고 있다. 현대 도시가 지닌 장점과 단점으로 무장해 사람들을 유인하기는커녕 점점 더 사람들을 도시 밖으로 밀어내고 있는 것이 현실이다. 심지어 이제 미국의 몇몇 대도시는 거주자들은 물론 관광객마저도 고개를 절레절레 흔들게 만들어 더 이상 방문하고픈 생각이 들지 않을 정도로 덧정을 떼고 있다. 도대체 무슨 말일까? 이를 살피기 위해선 다음을 살펴봐야 한다. 도시가 사라진다는 것은 한 마디로 도시다운 도시가 사라진다는 것을 말한다. 그리고 그것은 그동안 우리가 봐왔던 도시에서 사라지는 것들과 함께 새로 생기는 것들이 있다는 것을 의미한다. 이 두 가지를 함께 고려하면 필자가 왜 도시가 사라진다는 이야기를 하는지를 납득할 수 있다.

웨이터가 사라지고 있다

맥도날드 같은 패스트푸드점을 빼고 고급 식당에서 깔끔한 유니폼을 입은 웨이터들이 분주히 돌아다니는 모습이 전통적인 미국 도시의 모습이다. 그러나 이제 고급 식당에서 그런 종업원들을 더 이상 찾아보기 힘들다. 대표적 예가 샌프란시스코의 고급식당들이다. 종업원이 없는 대신 모든 일을 손수 손님들이 해야 한다. 컵과 물을 포함해 심지어 와인까지도 카운터에 가서 직접 가져와야 한다. 우리 식으로 말하면, 고급 식당에서 '셀프'로 해야 한다. 고급 식당이라면 으레 식탁 옆에서 주문도 받고 손님 옆에 식사시간 동안 시종 대기하면서 와인을 따라 주는 등의 잔심부름을 도맡아 하는 종업원이 있어야 하나 그들이 싹 사라져 버렸다. 어쩌다 이런 일이?

< 뉴욕타임스>는 그 이유로 임대료와 인건비의 상승을 들었다.(☞ 관련 기사 : <뉴욕타임스> 2018년 6월 25일 자 'San Francisco Restaurants Can't Afford Waiters. So They're Putting Diners to Work') 그러나 그보다 더 큰 이유는 주거비가 터무니없이 올라 종업원들이 하릴없이 도시를 떠나고 있기 때문이다. 이에 대해서는 뒤에 가서 좀 더 자세히 살펴보겠다.

똥 더미로 뒤덮여지고 있는 샌프란시스코

그렇다면 어느 정도나 엉망이 되었으면 도시가 사라지고 있다는 말까지 하겠는가? 그 이야기를 본격적으로 하기 전에 잠깐 다른 이야기부터 꺼내는 것이 좋을 것 같다. 필자가 미국에 유학하던 시절 하와이에서 한 교민으로부터 이런 말을 들었다. '그(녀)는 한국에 가면 왜 그렇게 똥냄새가 나는지 그것 때문에 질색'이라고 했다. 사람들은 자신이 거쳐 간 장소를 흔히 냄새로 기억하는 버릇이 있다. 떠나온 고향조차 냄새로 진하게 기억한다. 새로이 접하는 장소도 마찬가지다. 필자도 미국 땅에 첫발을 내디디고 맡은 공항 화장실의 소독내로 미국을 기억하고 있다. 그래서 냄새로 고국을 기억하는 그를 탓하기는 어렵다. 똥냄새가 난다는데 어찌하랴.

거의 30여 년이 다 돼가는 이 시점에도 그 말이 기억나는 것 보면 필자에겐 당시에 무척이나 그 말이 인상적이었던 것이 분명해 보인다. 그 똥냄새라는 말이 하수도가 지나는 골목의 정화조에서 나는 실제 악취를 가리킨 것인지, 혹은 부유한 나라 미국에 살고 있던 교포가 당시에 못 사는 나라 모국에 대한 칙칙한 인상에서 유래한 비유였는지는 그때나 지금이나 확실하지 않다. 늘 똥냄새만 맡고 살다 막 미국에 건너온 어리바리 새내기여서 그랬는지 모르지만, 당시의 필자로서는 '미국에 오래 산 이들이라면 그런 말을 할 수도 있겠거니' 하고 그리 크게 괘념치 않고 넘어갔던 걸로 기억한다.

그러나 이제는 상황이 크게 역전되었다. 아무런 정보 없이, 그것도 미국 서부 여행에 대한 기대를 잔뜩 안고 샌프란시스코를 방문한 이들이라면 똥냄새가 다가 아니라 아예 천지에 밟히는 똥 때문에 아연실색을 하고 말 것이다. 그런데 놀라지 마시라. 그 똥은 개똥이 아니고 사람 똥이다. 샌프란시스코가 어떤 곳인가? 금문교와 짙푸른 태평양, 골든게이트 공원, 버클리대학과 스탠퍼드대학 등이 소재한 이른바 미국에서도 손에 꼽히는 명품 도시가 아닌가. 도시 남 쪽 외곽엔 인텔, 야후, 애플 등의 회사들이 밀집한 그 유명한 실리콘밸리를 품은 최첨단 기술 도시이다. 그런 샌프란시스코가 지금 똥 더미로 뒤덮이고 있다. 그것도 사람 똥으로 말이다.

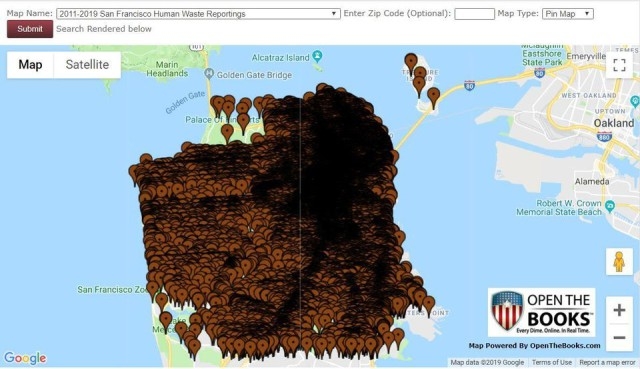

'똥 지도'(poop map), 그리고 '똥 순찰대'(poop patrol)

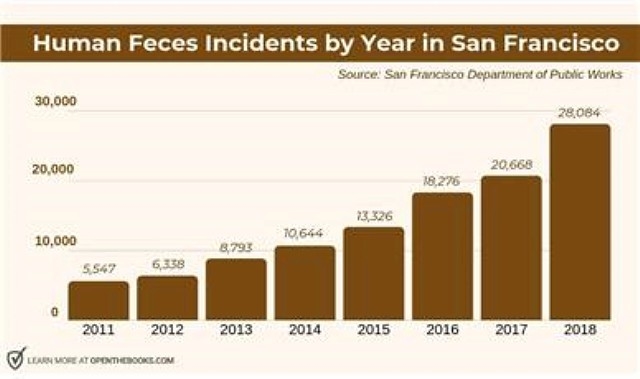

사정이 이렇다 보니, 샌프란시스코에 새로 생겨난 기상천외한 것들이 있다. 바로 '똥 지도'와 '똥 순찰대'이다. '똥 지도'는 도시 내에서 발견된 똥들이 있던 자리를 시 당국이 찍어 만든 지도다.(웹사이트 이름은 OpenTheBooks.com) '똥 순찰대'는 그 똥들을 수거하러 도시를 돌아다니는 신종 직종의 종사자들이다. 마약사범 같은 범죄자들을 추적하는 순찰대는 들어봤어도 세상에 '똥 순찰대'라니. 절대 농담이 아니다.(☞ 관련 기사 : <샌프란시스코크로리클> 2018년 8월 14일 자 'It's no laughing matter — SF forming Poop Patrol to keep sidewalks clean') 그들의 공식 명칭이다. 그런데 필자가 이 똥 관련 소식을 처음 접한 이래로 상황은 개선되기는커녕 점점 더 악화되고 있다. 그 대표적 예가 똥 발견 건수의 지속적인 증가다. 다음의 지도와 막대그래프가 그것을 여실히 보여준다.

▲ 샌프란시스코 '똥 지도'(poop map). 고동색이 똥 발견 장소다. 신고가 들어온 곳에 좌표를 찍어 지도를 만들었다. ⓒOpentheBooks.com

'똥 지도'는 지금 거의 샌프란시스코 전역을 똥색으로 뒤덮고 있는데 5~6년 전만 하더라도 저 정도는 아니었다. 아무리 그래도 지도의 바탕색이 보이는 정도였으니까(사실 그것조차도 충격적 이기는 매한가지이지만). 그러나 지금은? 독자들이 보는 바와 같다. 빈틈이 없다. 막대그래프는 과거 2011년부터 2018년까지의 똥 발견 적발 건수를 연도별로 측정해 놓은 것이다. 샌프란시스코 시 공공사업부(Dept. of Public Works)가 집계한 공식 통계치이기 때문에 터무니없다고 볼 수 없는, 매우 믿을만한 것이다. 실제는 저 수치보다 많으면 많았지 적지는 않을 것이 분명하다. 모든 똥을 '똥 순찰대'가 치우는 것은 아니니까.

▲ 2011~2018년까지 샌프란시스코에서 인간 똥 발견 건수 증가 추이를 보여주는 막대그래프. ⓒOpentheBooks.com

막대그래프를 보면, 2011년엔 5500건에 달했던 똥 적발 건수가 2018년에는 5배가 넘는 2만8000건으로 급증하고 있다. 지속적인 증가세는 특히 2016년과 2018년에 각기 가파르게 증가한 것으로 나타난다. 올해의 통계는 아직 잡히지 않고 있지만 필자가 볼 때는 그 증가세는 더하면 더했지 결코 줄지 않았으리라고 본다. 그렇게 보는 이유는 나중에 밝히겠다.

어쨌든 샌프란시스코의 새 시장 런던 브리드(London Breed)는 "자신이 어렸을 적 길거리에서 보았던 똥에 비교할 수 없이 많은 똥을 지금 샌프란시스코 길거리에서 보고 있다"고 NBC뉴스 인터뷰에서 한탄했다.(☞ 관련 기사 : NBC 2018년 7월 13일 자 'SF Mayor: 'There's More Feces ... Than I've Ever Seen'') 또한 그가 "살아오면서 목격한 가장 최악 중의 하나가 바로 최근 세상에서 부유하기로 이름난 도시, 샌프란시스코 도심에 쌓여만 가는 사람 똥 더미"라고 고백했다.(☞ 관련 기사 : <폭스뉴스> 4월 23일 자 'San Francisco human feces map shows waste blanketing the California city') <폭스뉴스> 보도에 따르면, 샌프란시스코 시 공공사업부가 사람 똥을 치우기 위해 2019년 책정한 예산은 약 75만 달러(약 8억7000만 원)이다. 그리고 '똥 순찰대'의 활동은 2019년 4월에나 시작됐으니 2011년부터 이 아름다운 도시는 "샌프란시스코에 가면 머리에 꽃을"이란 팝송 가사에서 보듯 향기로운 꽃냄새 대신 똥냄새로 뒤덮였음이 분명하다. 이것을 보면 사람이 살 곳이 전혀 못 된다. 똥 더미와 똥냄새에 특별한 기호를 갖고 있지 않은 이상 지금 미국에서 도시다운 도시가 사라지고 있다는 것은 누구나 받아들여야만 하는 엄연한 현실이 되고 말았다. 어쩌다 미국이!

▲ 샌프란시스코 '똥 순찰대'(poop patrol)가 보도의 똥을 수거하고 있다. ⓒ게티 이미지(Getty Image)

제3세계로 전락한 로스앤젤레스

그런데, 이건 약과다.

영화 조커엔 고담시티의 암울한 사회경제적 상황이 묘사되고 있다. 쓰레기 더미 속 쥐가 들끓고 노숙자들이 즐비한 도시의 모습이…. 이런 영화의 비현실적 이야기가 현실이라면 당신은 믿겠는가? 그것도 세계 최강국 미국에서 벌어지는 일이라면?

캘리포니아의 다른 도시 로스앤젤레스로 가보자. <로스앤젤레스타임스>의 칼럼니스트 스티브 로페즈(Steve Lopez)는 지금 로스앤젤레스 비현실적인 실제 상황을 다음과 같이 묘사하고 있다.

"신체적·정신적 질병으로 피폐해져 가고 있는 수천 명의 노숙자들이 길거리로 쏟아져 나오고 있다. 길거리의 인도는 제3세계에서나 볼 수 있는 노숙자들의 텐트와 임시방편으로 만든 판자때기 거처들로 뒤덮여 사라지고 있고, 장티푸스와 발진티푸스의 발병이 뉴스가 되며 쥐새끼 군단은 노숙자들과 이들이 버린 쓰레기 더미 속을 종횡무진 들락거리며 병들을 옮기고 있다. 지금이 도대체 몇 세기인가? 가장 부유한 국가―그것도 세계에서 나 홀로 경제가 가장 탄탄하다고 소문난 미국의―의 가장 큰 대도시 로스앤젤레스에서 이런 일이 벌어지다니 과연 지금이 21세기가 맞는가? 아니면 누군가 달력을 되돌려 수백 년 전으로 거슬러 가 있는 것일까?"(☞ 관련 기사 : <로스앤젤레스타임스> 6월 1일 자 'Column: Rats at the police station, filth on L.A. streets — scenes from the collapse of a city that's lost control')

▲ 쓰레기더미로 뒤덮인 로스앤젤레스(LA).(위 기사 사진)

미국 대도시의 제3세계로의 전락에 대해선 한두 개의 언론이 보도하는 게 아니다.(☞ 관련 기사 : <폭스뉴스> 6월 19일 자 'Los Angeles' homeless crisis reaching third world country levels, local residents say') 로스앤젤레스의 가장 극빈 지역인 '스키드 로우'(skid row)에서 구호 활동을 하는 베일스 목사(Andy Bales)같은 이는 구호활동 중 살파 먹는 박테리아에 감염 돼 한쪽 다리를 잘랐다. 그 정도로 도시 환경이 최악이다.

2019년 9월 현재, 로스앤젤레스 시 노숙자는 4만4000명에 이르고 이들이 길거리에서 먹고, 생활하고, 버리고, 싸지르는 쓰레기와 용변으로 도시 전체가 쥐 떼로 들끓고, 흑사병 같은 중세의 역병이 돌고 있다. 쓰레기는 온 천지에 산더미처럼 쌓이고 있다. 심지어 전문가들은 콜레라와 문둥병의 귀환도 내다보며 공포에 떨고 있다고 <포브스>지가 보도하고 있을 정도니, 미국 대도시의 제3세계로의 전락은 영화에서나 볼법한 비현실적 이야기가 아닌 이미 엄연한 현실이다.(☞ 관련 기사 : <포브스> 9월 12일 자 'Why California Keeps Making Homelessness Worse', <뉴욕포스트> 5월 22일 자 'Mountains of trash in LA could cause bubonic plague outbreak: expert')

필자가 현지의 지인을 통해 취재해 본 결과, 11월 현재 쓰레기 처지는 노숙자들을 고용해 치우고 있어 조금씩 나아지고 있는 것으로 보인다. LA 경찰서에 쥐 떼들이 출몰해 경찰관이 장티푸스가 걸렸다는 소문이 돌면서 한동안 손 놓고 방치하고 있던 쓰레기 처치가 시작되었다니 시쳇말로 얼마나 '웃픈'(웃기면서 슬픈) 이야기인가. 반면 로스앤젤레스 시내의 노숙자는 여전히 계속해서 늘고 있는 상태다.

그렇다면 도대체 무엇 때문에 미국의 도시가 이 지경에 이른 것일까? 답은 '제국질'이다. 제국의 배를 불리는 방식이 미국에서 살만한 도시다운 도시를 사라지게 한 원흉이다. 다음엔 그 이야기를 몇 회에 걸쳐 자세히 해 보기로 한다.

'제국' 미국의 집값 폭등과 노숙자 대란

샌프란시스코 도심에 인분이 널린 이유: 내재적 접근

자, 그럼 한 번 곰곰이 생각해 보자.

왜 샌프란시스코 도심의 길거리에 사람 똥이 널렸을까? 그야 사람들이 길거리에서 똥을 싸기 때문이다. 그렇다면, 사람들은 왜 길거리에 똥을 쌀까? 답은 간단하다. 쌀 데가 없어서다. 똥을 쌀 공공화장실을 감당하지 못할 정도로 사람들이 거리로 쏟아져 나오기 때문이다. 공공화장실은 턱없이 부족하고, 마천루 빌딩의 화장실은 노숙자를 반기지 않을뿐더러 출입도 허용하지 않는다. 십분 아량을 베풀어 노숙자들이 빌딩의 화장실을 이용하게 한다고 해도 밤이 되면 이용이 불가능하다. 그러나 똥은 밤낮을 가리지 않는다. 그렇다면 우리나라에서 어떤 명사가 애용하는 내재적 접근을 한 번 해보도록 하자. 노숙자 입장에서….

용변을 보는 행위는 다른 사람들에게 절대로 보이고 싶지 않은 일이다. 그래서 사람들은 용변을 볼 때 아주 제한된 공간에서 은밀하게 처리한다. 그런데도 용변을 길거리에서 버젓이? 그것도 지상 최고의 문명을 자랑하는 나라 미국에서, 더군다나 최고 부자 도시 샌프란시스코에서? 누구든 볼 수 있는 길거리에서? 도대체 어떤 사정이길래….

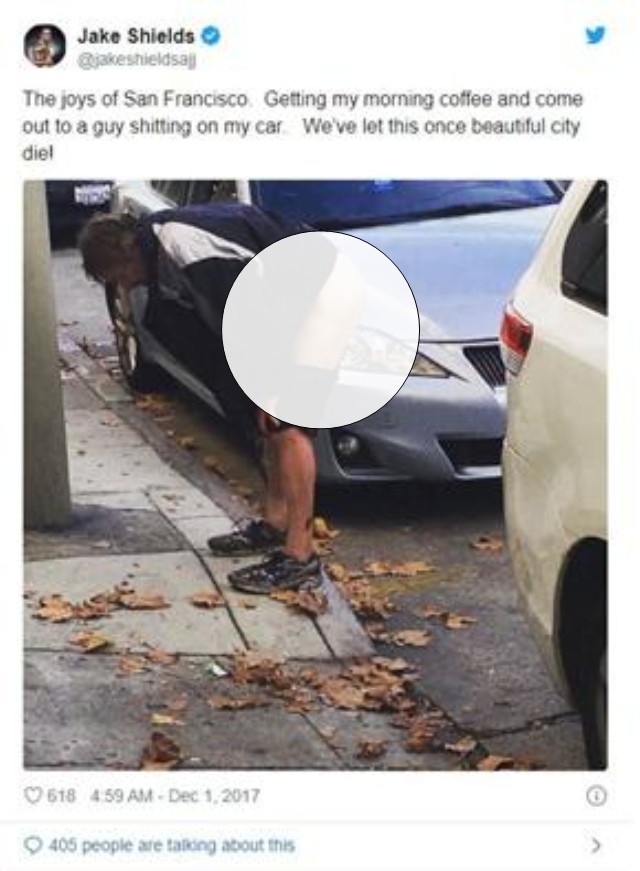

▲ UFC챔피언 제이크 실즈(Jake Shields)는 2017년 12월 자신의 차량 앞에서 용변을 보는 노숙자를 찍어 트위터에 올렸다. 그는 "아름다웠던 이 도시가 어쩌다 이렇게 되었나!"라고 한탄했다. 제이크 실즈 트위터 갈무리.

안전마약투약소 법제화 서두르는 샌프란시스코

아무리 급해도 다른 사람의 눈을 의식하지 않고 용변을 보기까지는 큰 용기가 필요할 것이다. 그러나 샌프란시스코와 로스앤젤레스 도심의 노숙자들은 스스럼없이 길거리에서 배변 행위를 일삼는다. 물론 여기엔 공짜로 제공되다시피 하는 마약이 한몫을 한다. 자신이 처한 현실을 부정하고픈 사람에게, 전혀 제정신이고 싶지 않을 이에게 마약만 한 것이 어디 있겠는가. 똥 더미 곁에 널브러진 마약 주사를 보면, 단박에 알 수 있다.(☞ 관련 기사 : <비즈니스 인사이더> 9월 20일 자 '"San Francisco's dirtiest street has an outdoor drug market, discarded heroin needles, and piles of poop on the sidewalk"')

오죽했으면, 샌프란시스코시는 연방법이 금하고 있는 '마약투약소'(safe injection site)까지 만들 궁리를 했을까. 거기다 '안전'이란 수식까지 붙여서 말이다.(☞ 관련 기사 : <샌프란시스코 크로니클> 10월 2일 자 '"SF resumes push for drug injection site after judge's ruling"') 얼마나 우스꽝스러운 일인가. 세상에 마약만큼 위험한 게 어디 있을까. 그런데 그 마약을 간호사 앞에서 공짜로, 그것도 깨끗한 주사기까지 제공하며 투약하게 한들 과연 '안전'할까.

'산송장들의 땅'(the land of the living dead)

샌프란시스코시 당국은 노숙자들의 똥으로 골머리를 앓으면서도 그보다는 돌려쓰는 마약 주사기로 인한 에이즈나 간염의 확산을 방지하기 위해서 '마약투약소'를 만들려고 한다니, 말문이 막힌다. 미국의 대도시는 정말 사람 살 곳이 못 되는 곳이구나 하는 생각마저 든다.

우리는 또 샌프란시스코시의 노숙자 문제가 얼마나 심각한지 짐작할 수 있다. 도심 곳곳에서 수시로 발견되는 똥과 똥냄새, 그리고 그 주변에는 주사기가 널브러져 있다. 코를 막고 지나다닐 수밖에 없는 이런 상황을 매일 목격하며 사는 주민들에게 이 같은 상황은 지옥과도 같다.

한 주민은 <뉴욕타임스> 기자와 인터뷰에서 "여기는 산송장들의 땅" 말했을 정도다. 산송장들의 땅. 서양식으로 말하면 좀비들의 땅. 이제 그곳은, 샌프란시스코시 보건 당국자 고든(Rachel Gordon)이 충고하는 것처럼 "숨 쉬는 것을 참아야만 하는 곳"이 되었다.(☞ 관련 기사 : <뉴욕타임즈> 2018년 10월 8일 자 '"Life on the Dirtiest Block in San Francisco"') 그러니 도시가 사라진다는 말이 나올 수밖에.

노숙자 증가 원인: 집값 폭등

결국 노숙자가 문제다. 그럼 그 많은 노숙자들은 대체 어떻게 양산된 것인가? 그 답을 하기 전에 이쯤에서 독자들에게 묻고 싶다. 집값이 오르면 마냥 좋기만 한 것일까? 통상 집을 가진 이들이라면 '그렇다'고 할 것이다. 그러나 결코 아니다. 집값이 오르면 덩달아 물가도 오르고, 물가가 오르면 당연히 인건비도 오른다. 이 같은 고리가 그냥 순환하는 것이 아니고 악순환을 한다. 결국 저임금 노동자들과 서민들이 피해를 보게 된다. 시간이 지나면 집을 가진 이들이라고 해도 마찬가지로 피해를 보게 된다.

저임금 노동자들과 서민들의 경우, 그깟 최저임금 조금 오르면 뭐 할까. 물가 앙등(昻騰)으로 생활비는 더 들고 집값은 천정부지로 오른다. 집을 사기는커녕 월세 살기도 빠듯해진다. 월세는 집값 상승 대비 함께 오르게 돼 쥐꼬리만 한 월급으로 월세를 내고 나면 살길이 막막해진다. 그야말로 생활이 아닌 생존의 문제에 봉착하게 된다. 저임금 노동자들과 서민들은 다시 선택의 기로에 놓인 수밖에 없다. 월세가 도심에 비해 저렴한 도시 밖으로 나가든지, 아니면 도시 안에서 노숙자가 되든지. 도시 밖으로 나갈 경우, 허드레 일자리 구하기도 하늘의 별 따기다. 그 경우 출퇴근은? 인생은 그렇게 막장이 된다.

▲ "어떤 도움이든 감사할 것!"이라고 쓴 푯말을 들고 구걸하고 있는 샌프란시스코 노숙자. ⒸFlickr

노숙자들이 원래부터 배우지도 못하고 게으르기까지 한 별 볼 일 없는 하층민 아니냐고? 오해하지 마시라. 천만의 말씀이다. 치솟는 집값과 임대료의 상승은 심지어 동부지역 명문인 예일대 졸업생까지 한순간에 노숙자로 전락하게 만든다.(☞ 관련 기사 : CNN 9월 18일 자 '"He was a Yale graduate, Wall Street banker and entrepreneur. Today he's homeless in Los Angeles"') 노숙자 대부분은 집값이 오르기 전에는 그야말로 필부필부(匹夫匹婦)였다. 결국 노숙자 문제는 서민들의 문제다.

엔리코 모레티(Enrico Moretti) 버클리대 경제학과 교수는 집값이 10% 상승할 때마다 식당 등을 포함한 지역 소비 물가는 6% 증가한다고 말한다. 그런데 샌프란시스코의 경우 집값의 중간값(the median home price)이 2012년 이래 두 배 이상 증가했다.(☞ 관련 기사 : <뉴욕타임즈> 2018년 6월 25일 자 '"San Francisco Restaurants Can't Afford Waiters. So They're Putting Diners to Work"') 샌프란시스코는 최첨단 기술 기업들이 자리했다는 이유로 주택 수요가 높다. 그에 따라 집값이 대거 상승했다. 집을 소유하지 못하고 임대를 해야만 하는 서민들 입장에서는 '내 집 마련의 꿈'은 갈수록 요원해진다. 또한 지금 살고있는 집의 월세 상승을 위협받게 된다. 왜? 샌프란시스코의 경우, 최저임금이 2014년 시간당 10.74달러에서 2018년 7월 15달러로 상승했다. 그러나 집값 상승에 따른 임대료 상승, 그리고 생활비의 상승은 시급 상승을 한껏 비웃을 뿐이다. 부동산을 잡지 않는다면, 찔끔 오른 소득으로는 그 어떤 의미도 없다.

1명이 집 살 때 3명이 노숙자 된다

샌프란시스코만 지역사무소 소장인 제이미 알만자(Jamie Almaza)의 말을 들어보면, 이 지역의 주거 불안정성이 얼마나 심화됐는지 알 수 있다. 올해 초만 해도 알만자는 샌프란시스코 시에서 1명이 집을 갖는 동안 2명의 노숙자가 탄생한다고 했다. 그러나 지난 8월에 열린 토론회에서 그는 1명이 집을 가지면 이제는 3명이 길거리 노숙자가 된다고 말했다.(☞ 관련 기사 : <폭스뉴스> 8월 20일 자 '"California homeless crisis: San Francisco tackles costly waste problem with 'poop patrol"')

샌프란시스코시가 기존 방식으로 집계한 노숙자 수는 올해 8011명으로, 2017년에 비해 17% 증가했다고 밝혔다. 그러나 새로운 기법으로 집계한 결과 노숙자 수는 올해 1만7595명으로, 2017년에 비해 30%가 늘어났다. 기존 방식으로 집계한 노숙자 수의 두 배가 넘는다.(☞ 관련 기사 : <뉴욕타임즈> 11월 19일 자 '"San Francisco's Homeless Population Is Much Bigger Than Thought, City Data Suggests"')

'비등점'에 이른 로스앤젤레스 노숙자

로스앤젤레스의 노숙자 문제는 샌프란시스코보다 더 심각하다. 작년에 대비 로스앤젤레스 카운티(광역)에서 12%(5만8936명)가 늘었으며, 로스앤젤레스시만 보면 16%(3만6300명)나 증가했다.(☞ 관련 기사 : <뉴욕타임즈> 6월 5일 자 '"Homeless Populations Are Surging in Los Angeles. Here's Why"') 또 로스앤젤레스 카운티 인근 오렌지카운티에서는 43%가 증가했다.(☞ 관련 기사 : <폭스뉴스> 6월 26일 자 '"California mayor says high cost of living is root of homeless crisis"') 실제 노숙자 수는 더 늘어났을 가능성이 높다.

< 폭스뉴스>는 로스앤젤레스의 노숙자 문제가 이제는 '비등점'에 이르렀다고 보도했다. 그러면서 노숙자 문제가 이처럼 극단적으로 악화된 이유로 집값 상승을 지목했다. 로스앤젤레스 시민단체 소장 엘리스 뷰익(Elis Buik)은 <뉴욕타임즈> 인터뷰에서 "우리의 주택 위기가 곧 노숙자 위기"라고 정곡을 찔렀다. 더도 덜도 말고 단도직입적으로 말해 멀쩡한 서민들을 노숙자로 만든 주범이 바로 '거주부담능력'(housing affordability)이라는 것이다. 거주부담능력이란, 주택 구입 부담 능력이 아닌 월세 감당력을 말한다. 로스앤젤레스 노숙자담당국의 분석에 따르면, 현재 로스앤젤레스에서 월세 중간값을 내고 방을 얻으려면 적어도 시급을 47.52달러(약 5만 원)를 받아야 한다. 그런데 현재 최저 시급은 14.25달러(약 1만5000원)이다. 임금으로는 살인적인 거주 비용을 따라잡을 수 없다. 그렇다 보니, 많은 수의 시민들이 노숙자로 길거리로 나앉을 수밖에.

바보야, 문제는 부동산이야!

미국의 전통적인 대도시가 사라져 가는 이유를 어느 정도 파악했으리라 생각한다. 서민이 살지 못하는 도시, 중산층이 몰락하는 도시는 무늬만 도시일 뿐 진짜 도시가 아니다. 몇십 명이 아닌 수많은 사람들이 집을 잃고 쫓겨나 길거리에서 노숙해야 하는 곳이 어떻게 사람이 사는 도시라고 말할 수 있을까. 결국 노숙자의 퇴치(?)를 위해서는 치솟는 집값과 임대료를 내려야 한다. 그렇지 않고서는 미국 대도시의 노숙자 문제는 해결할 방법이 없다. 샌프란시스코처럼 '똥 순찰대'를 고용해 똥을 치우고, '안전마약투약소'를 설치하는 것은 결코 근본적인 해결책이 아니다. 왜냐하면 미국 도심의 집값을 상승시킨 주범은 따로 있기 때문이다. 이에 대한 실마리를 로스앤젤레스 인근의 소도시인 라구나 힐스(Laguna Hills) 시장 돈 세지위크(Don Sedgwick)의 말에서 발견할 수 있다.

"우리는 우리 앞에 놓인 이 문제를 쟁점화 시켜야 한다. 수 킬로미터에 걸친 노숙자 행렬은 얼마나 슬픈 일인가. 그것도 한때는 그들도 그저 평범한 삶을 살아 가려 했던 멀쩡한 이들로 우리의 이웃이었다는 점에서 가슴이 미어진다. 그러나 정말 환장하겠다는 것은 그 누구도 이 문제의 근원에 캘리포니아의 천정부지로 치솟은 살인적 거주 비용에 대해선 말을 하지 않는다는 것이다. 그것을 문제 삼지 않고 외면한 바로 그 자유주의적 정책들이 캘리포니아의 노숙자 문제를 키워온 원흉이다"(☞ 관련 기사 : <폭스뉴스> 6월 26일 자 '"California mayor says high cost of living is root of homeless crisis"')

다음 편에서는 '자유주의적 정책'이 무엇인지 알아볼 예정이다.

미국 집값 폭등의 주범, 사모펀드

미국 샌프란시스코의 주택 중간가격은 100만 달러(약 11억 6000억 원)를 훌쩍 넘었다.(☞ 관련 기사 : <뉴욕타임스> 2018년 10월 8일 자 'Life on the Dirtiest Block in San Francisco') 트위터와 우버 같은 세계적인 기업의 유치를 집값 폭등의 탓으로 흔히 돌리곤 한다. 그곳엔 일자리가 있고 일자리를 얻는 이들이라면 거주할 곳이 필요하니까. 그러나 지금의 터무니없이 오른 가격은 그것만으로는 충분히 설명이 안 된다. 그렇다면 그 가격을 누가 왜 어떻게 올렸을까? 거기에 누가 일조하고 그 큰 그림을 누가 그렸는가? 그 큰 그림의 승자와 패자는 누구인가? 그것을 따져 보는 것이 이번 편의 목적이다. 그리고 그것은 곧 미국의 부동산 시장에서 적용된 '자유주의 정책'과 직결되어 있다.

이를 위해 힌트를 주는 장면 하나를 먼저 보자.

임차인과 사모펀드

#장면 1.

2018년 11월 어느 날 일군의 시위대들이 캘리포니아의 산타모니카(Santa Monica)의 한 회사 사무실 앞으로 몰려가 격렬한 항의 시위를 벌였다. 그 회사는 뉴욕에 본사를 둔 사모펀드 블랙스톤(Black Stone)의 지부이다. 이들은 '법률개정안 10'(일종의 임대차 보호법안 통과)이 좌절되자 이에 항의하기 위해 여기로 모여든 것이다.(☞ 관련 기사 : <에이비씨7> 2019년 11월 8일 자 'Protesters arrested during Santa Monica rally over rejection of Prop 10') 도대체 사모펀드와 임대법이 무슨 관련이 있기에 그럴까?

그 답은 간단하다. 사모펀드 블랙스톤이 바로 주택임대사업을 하고 있기에 그렇다. 그런데 보통의 임대업이 아니니까 문제다. 영국의 매체 가디언은 캘리포니아주에서의 주택 가격과 임대료가 하늘을 찌를 듯이 올라(매체는 이것을 ‘성층권 가격’stratospheric price이라고 묘사했다. 얼마나 높이 치솟았으면 성층권이라는 것일까?) 서민들을 길거리로 내몰고 있는데 그 원흉이 바로 블랙스톤을 위시한 사모펀드라고 콕 짚어 지적하고 있다.(☞ 관련 기사 : <가디언> 2018년 10월 23일 자 'How California public employees fund anti-rent control fight unwittingly') 도대체 미국의 임대주택 시장에서 어떤 일이 벌어진 것일까? 그것은 블랙스톤을 위시한 사모펀드가 어떻게 서민들의 삶을 결딴냈는지를 살펴보는 것을 의미한다.

부동산 업계의 최강 제국, 사모펀드 블랙스톤

스티브 슈워츠만(Steve Schwarzman) 블랙스톤 회장은 2015년 가을 비즈니스 인사이더(Business Insider)에 "블랙스톤이 현재 세계 제일의 부동산 소유주다”라고 선언했다.(☞ 관련 기사 : <비즈니스 인사이더> 2015년 11월 16일 자 'Blackstone is now 'the largest owner of real estate in the world'') 그의 말은 허튼소리가 아니다. <파이낸셜타임스>가 제시한 다음의 도표를 보라. 그야말로 부동산업계의 제국 중 제국이 바로 블랙스톤이다. 도표는 2010년에서 2015년 사이에 부동산 업계에서 선두를 달리는 10개의 사모펀드를 보여준다. 블랙스톤은 그 중 최강으로서 타의 추종을 불허한다.

▲ 부동산시장의 선두 그룹 사모펀드 현황. 2010년~2015년 동안 부동산 투자 총액으로 본 사모펀드 선두 그룹의 순위. 블랙스톤이 약 470억 달러(약 55조 원)로 단연 업계 1위이고 그다음이 스타우드, 론스타가 있다. Ⓒ파이낸셜타임스

어느 정도라 회장이 그런 소리를 하는 것일까? 블랙스톤은 2012년 7월 기준 미국 14개 지역에 86억 달러 들여 4만 4000채의 주택을 구입했고, 2019년 6월 현재 17개 지역에서 8만 채를 보유한 명실상부한 세계 최대 부동산업체다. 그런데 부동산은 원래 블랙스톤(Black Stone)의 주력 사업이 아니었다. 했다 해도 상업용만 조금 손댔을 뿐이다. 그러나 2012년부터 전략을 확 바꿨다. 부동산에 주력했고 그것도 상업용보다는 일반 주택에 꽂혔다. 그런데 그것도 주택을 사고파는 것이 아닌 임대사업으로.

블랙스톤은 가격이 대폭락한 지역의 은행에 압류된 집들을 대거 매입해서 되팔기보다는 임대사업으로 전환하는 새로운 사업 아이템을 채택했다. 알다시피 사모펀드는 현금 총알(loads of cash)이 두둑한 재력가들(deep-pocketed investors)로 이루어진 자본 제국이다. 게다가 이 제국은 '임대주택증권'(rental-home-backed security)을 발행해 더 많은 자금을 끌어들여 헐값에 내놓은 주택들을 아귀처럼 쓸어 담았다.

그라운드 제로는 애리조나주, 피닉스

그런데 블랙스톤이 맨 처음 임대사업 시작한 것은 캘리포니아가 아닌 애리조나주의 피닉스(Phoenix, Arizona)이다. 그렇게 된 이유는 무엇일까? 첫째, 피닉스가 2008년 이후 주택가격이 정점에서 2011년 무려 60%나 떨어진 대폭락 지역이기에 그렇다.(☞ 관련 기사 : <월스트리트저널> 2019년 6월 19일 자 'The Future of Housing Rises in Phoenix: High-tech flippers such as Zillow are using algorithms to reshape the housing market') 둘째, 막대한 이익을 노리는 사모펀드에게는 그저 수십 채의 주택 매집은 관심사가 아니었다. 대량 매집이 훨씬 남는 장사이니까. 대량 매집의 최적지가 바로 피닉스였다. 왜냐하면 피닉스는 뉴욕과 보스턴 같은 대도시가 아니니 원래부터 주택가격이 높았던 지역이 아니다. 대도시는 아무리 거품 붕괴로 주택 가격이 내려갔다고 해도 피닉스처럼 대량 매집이 불가능하다. 바늘 도둑이 소 도둑 되지 반대로 되기는 어렵다. 그처럼 부동산 초짜들이 사업에 손을 대기에는 원래 가격이 낮았던 데다가 거품까지 꺼져 대폭락까지 한 피닉스만 한 데가 없었다.

블랙스톤을 위시한 대형 임대주택투자자(큰손)들은 피닉스를 발판(그라운드 제로)으로 하여 조지아주 애틀랜타(Atlanta, Georgia)와 텍사스주 달라스(Dallas, Texas)로 뻗어 나갔다. 그리고 이제는 미국 전역에서 30만 채 이상을 싹쓸이 하고 있다. 물론 캘리포니아도 포함된다. 몸집을 불렸으니 총알은 탄창에 두둑한 터. 그 때문에 로스앤젤레스와 샌프란시스코에서의 압류된 주택들의 대량 매집도 가능하게 됐다. 게다가 이들은 주택공급이 부족한 시장을 선택해서 지역 건축업자들과 결탁해 자신들만을 위한 주택을 짓는 이른바 '핀셋 건축' 꼼수 부리는 것도 잊지 않는다.(☞ 관련 기사 : <월스트리트저널> 2019년 6월 19일 자 'The Future of Housing Rises in Phoenix: High-tech flippers such as Zillow are using algorithms to reshape the housing market')

2008년 이후는 사모펀드 세상

2008년 이후는 그야말로 사모펀드의 세상이다. 그 이유는 이렇다. 2008년 금융위기 이후 월가의 대형투자은행은 어느 정도는 감시의 대상이 된 듯 보였다. 적어도 그런 것처럼 흉내를 냈다. 그러나 월가에 기반한 사모펀드는 거기서조차도 완전히 빗겨 나 있다. 그래서 설사 밑천이 별로 없어도 초저금리 거래가 가능해 얼토당토않은 사업 구상도 현실화 할 수 있었다. 수익률에 걸신들린 투자자들이 냄새를 맡고 사모펀드로 마구 유입되었다. 감시와 규제가 없는 곳, 그것은 투기꾼들의 천국이다. 그것은 새로운 월가의 블랙홀이다.

사모펀드의 경영 전략은 매우 단순하다. 사모펀드가 부채를 안고 기업을 인수한 후 값을 최대한 올려 매각해서 수익을 창출하는 것이다. 그것을 투자자에게 배분한다. 수익이 난다는 소문이 나면 날수록 돈은 몰려들게 되어 있다. 이른바 차입매수(Leveraged Buyout). 사모펀드가 매수 대상의 자산과 수익을 담보로 은행에서 자금을 차입하여 매수합병을 하는 것이다. 쉽게 이야기해서 현재 가진 돈 없어도 인수할 기업을 위해 빚을 지고 기업을 인수한다. 그러나 그 빚은 인수 대상에게 떠넘기고 바이, 바이! 망해가거나 저렴한 기업 인수한 뒤 분칠 살짝 해서 또 다른 구매자에게 팔아치운다. 거기에 비상장회사가 상장회사를 사서 합병하는 우회상장도 당연히 포함된다. 그러면 이를 주도한 사모펀드는 엄청난 수익을 창출한다. 때로 이것을 넘어 사모펀드는 매수한 회사의 직접 경영에 손을 대서 인수 기업에 '감 놔라 배 놔라'를 하기도 한다. 그러나 인수기업에 대한 애정을 갖고 그러는 것은 아니다. 오직 목적은 수익 창출. 그것도 막대한 수익 창출. 수익이 나면 곧바로 미련 없이 떠난다. 다른 먹잇감을 찾아서.

블랙스톤의 2인자 존 그레이 좌우명

블랙스톤은 임대주택 사업을 자회사 인비테이션 홈즈(Invitation Homes)를 통해 시행해 천문학적인 수익을 내고 있다. 그 책임자는 현재 블랙스톤의 2인자, 존 그레이(Jon Gray). "절대로 적게는 먹지 않는다. 크게 먹는다. 그것도 상상 이상으로 왕창!"이라는 좌우명을 갖고 사는 월가 사람이다. 파이낸셜 타임스가 '신부동산 부호(the new property barons)'라고 칭한 그는 다음과 같이 인터뷰했다.

"나는 성공의 취약성을 안다, 그것은 (아버지 다이달로스(Daedalus)의 경고를 무시하고 밀랍의 날개로 날다 태양에 너무 접근해 밀랍이 녹아 바다에 떨어졌다는 인물) 이카로스(Icarus)와 같다. 나는 내 무덤에 '그저 상당한 내부수익률(internal rates)을 올렸을 뿐'이라는 묘비가 적히길 원치 않는다."(☞ 관련 기사 : <파이낸셜타임스> 2016년 4월 4일 자 'Investment strategy: The new property barons')

▲ 임대주택 사업에 뛰어들어 사모펀드 블랙스톤을 세계 부동산업계 1위에 올린 존 그레이. 그는 웬만한 수익은 성공이라 생각하지 않는다며 상상 이상의 수익만을 추구한다고 공공연히 천명하고 있다. 그것이 바로 그가 블랙스톤의 자회사 인비테이션 홈즈를 통해 손댄 임대주택 사업이다. Ⓒ파이낸셜타임스

가히 그저 고만고만한 성공은 성에 안 찬다는, 즉 확실한 대박만을 노린다는 거대 탐욕의 노출 선언이다. 그것을 위해 수단과 방법을 가리지 않겠다는 것은 두말할 나위 없다.

존 그레이의 투자 철칙: 바이(Buy), 픽스(Fix), 앤드 셀(Sell)

금융위기 이후 부동산 거품이 꺼지면서 미국의 단독 주택 가격은 절반 이하로(40~70%) 수직으로 하강했다. 특히 캘리포니아와 플로리다가 심했다. 부동산 투기 열풍이 불었던 대표적인 곳이기에 그렇다(왜 그곳이 부동산 투기 열풍이 불었는지는 다음 기회로 미룬다). 거품이 갑자기 꺼지고 모든 이들이 부동산 시장에서 손을 털 때, 존 그레이는 역발상으로 부동산 시장에 뛰어들었다. 그러나 전혀 다른 방식으로. 즉 매매가 아닌 임대사업으로. 돈 버는 데는 가히 천재적이다. 왜냐하면 당시엔 아무리 집이 헐값에 나와도 구매할 사람들이 없었으니까. 투자처로서의 매력이 떨어져서가 아니라 진짜로 사고 싶어도 돈이 없어서, 대출 자격 요건이 안 돼서 못사는 사람들이 부지기수였으니까 그렇다.

이것을 간파한 자가 블랙스톤의 존 그레이다. 그는 이런 이들이 발걸음을 옮길 곳이 임대주택이라는 것을 간파했다. 자가가 아니면 월세를 살아야 하는 것은 당연지사이니까(미국엔 전세가 없다). 그래서 그간 등한히 해 온 부동산 사업에, 그것도 전혀 해 본 적 없는 임대주택 사업에 뛰어들었던 것이다. 그리고 뛰어들자마자 바로 압류된 주택 시장의 최강자로 등극했다. 그의 예감은 적중했다. 그것을 파이낸셜타임스가 제공한 도표에 잘 보여준다. 임대주택 비율이 금융위기 이후 대폭 상승했기 때문이다. 2005년 33%에서 2014년엔 37%로 증가했다. 2014년 현재 1천 5백만 가구가 임대하고 있다. 그러면 그 이전에는 왜 임대사업이 월가의 큰손들의 구미를 당기지 못했을까? 그것은 시장규모가 작았기 때문이다. 2005년 당시에는 1200만~1300만 가구만 임대해 거주했기 때문에 큰손 투자자들의 눈에 들어오지 못했다. 월가의 제국들은 적당히 먹는 것에는 아예 관심이 없다. 탐욕에 찌든 야수들에겐 먹잇감도 덩치가 커야 덤벼들 가치가 있으니까.

▲ 미국 자가주택 대 임대(월세)가구 구성 비율 현황. 2005년에 임대가구는 33%인데 비해 2014년에는 37%로 4%포인트 더 증가했다. Ⓒ파이낸셜타임스/미 인구조사국

그레이의 임대주택 투자 전략도 사모펀드의 기본 경영 방침과 그대로 일치한다. 매수대상을 헐값에 차입매수 해서, 약간 분칠해 매각하듯, 임대주택도 개당 헐값에 대량매집해서(buy), 2만 5000달러(약 3000만 원) 정도 들여 간단히 손 보고(fix), 임대(sell)하는 것이 그들의 전략이다. 그렇게 해서 그들은 부동산업계의 절대 강자가 되었다.(☞ 관련 기사 : <포브스> 2016년 10월 18일 자 'Jonathan Gray: The Man Who Revolutionized Real Estate Investing on Entrepreneurship In A Big Company')

규제 없는 곳에 우뚝 선 망나니 제국, 블랙스톤

그런데 임대가구가 늘어난 것은 이들 사모펀드 제국들이 그린 큰 그림 때문이기도 하다. 일종의 피드백 효과라고 할까? 이제 막 붙은 불에 기름을 부은 격이니까. 이들이 주택 가격을 천정부지로 올려놓았기 때문에 그렇다. 대량 매집 자체가 주택 가격 올려놓은 일차적 효과 가져온다. 그리고 대량 매집으로 공급도 줄어든다. 그러면 실수요자들의 '내 집 마련' 꿈은 요원해진다. 천정부지로 오른 집은 그림의 떡일 뿐이다. 그러니 임대가구가 갈수록 늘어날 수밖에. 미국만이 전 세계에서 '나 홀로' 경기가 좋다고 말들 하는 데 앞의 사실의 의미하는 바는 무엇일까? 그것이 전혀 사실이 아니라는 것을 말해준다. 일반 서민들의 삶은 전혀 나아지지 않았다. 그것은 왜일까? 규제 없는 곳에 어김없이 제국이 들어서기 때문이다. 즉 자유주의 정책은 망나니를 양산할 뿐이다. 이것의 한 가지 예를 지금 캘리포니아를 위시한 미국의 전 지역에서 목도하고 있다. 사모펀드의 난동으로 미국의 집값이 하늘로 치솟는 폭등을.

내부의 적에게 강탈당한 영토

모든 전쟁은 궁극적으로 영토를 차지하는 것이 최종 목적이다. 미국의 사모펀드는 이 전쟁에서 백전백승의 혁혁한(?) 전과를 올리고 있다. 그런데 곰곰이 따져보자. 사모펀드는 미국의 외부의 적인가? 내부의 적인가? 내부의 적이 승승장구하는 곳엔 자멸이 다음 수순이다. 하긴 서민들의 주거 안정성이 파괴되는 마당에 그런 나라에 무슨 희망이 있을까. 그러니 미국은 더 이상 외부의 적에게 비난의 화살을 돌리는 호들갑은 떨지 말기를….

그렇다면 사모펀드가 집값만을 올려 서민들을 괴롭히고 있을까? 결코 아니다. 모든 제국은 하나를 주면 열을 달라고 하는 법. 하나에 만족하는 신사 제국은 없다.

다음은 임대업에 뛰어든 사모펀드에 의해 피를 보고 있는 임차인들의 이야기를 하기로 한다. 미리 살짝 결론만 말해주고 이 글을 마치고 싶다. 사모펀드가 대량 매집하는 데 아무런 규제가 없듯이, 임대업을 하는 데도 아무런 규제가 없다. 오직 그들이 맘대로 활개를 칠 수 있게 만든 자유주의 정책들만 있을 뿐이다.

'정치, 국제정세 칼럼' 카테고리의 다른 글

| 전쟁 불장난으로 재선 챙기려는 트럼프 (0) | 2020.01.09 |

|---|---|

| [미중 패권전쟁은 없다] 한광수 미래동아연구소 소장 (0) | 2020.01.06 |

| 신문과 TV는 이제 정보산업의 '제왕'이 아니다 (0) | 2020.01.03 |

| 노회찬, '영원한 민주주의자' 김근태를 만나다 (0) | 2019.12.30 |

| 일본을 알려면 조선과 가톨릭을 보라 (0) | 2019.12.27 |